|

2012年7月26日是啟功先生誕辰100周年。啟功先生(1912年7月26日-2005年6月30日)在遺囑中曾專門提及他的一位學生,并呼之為友,而啟功唯一的口述史《啟功口述歷史》,也正是這位學生參與記錄整理——這就是已入古稀之年的中央文史館館員、北師大教授趙仁珪。在接受《東方早報·藝術評論》專訪時,趙仁珪認為,啟功成長經歷也給當下帶來一個新課題和反思——我們現在的教育體制能否再培養、“復制”出像啟功這樣的人才?

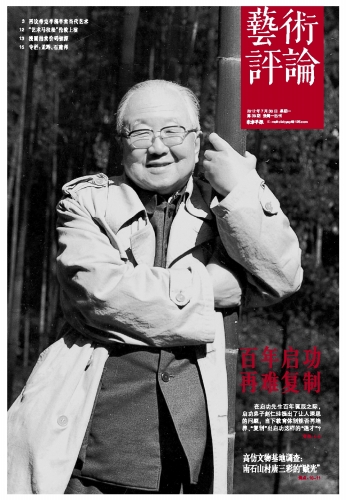

晚年的啟功在自家書齋

啟功先生在遺囑中曾專門提及他的一個學生,并呼之為友,而啟功唯一的口述史《啟功口述歷史》,也正是這位學生參與記錄整理——這就是已入古稀之年的中央文史館館員、北京師范大學教授趙仁珪。

趙仁珪是1978年恢復研究生學制后北師大中文系古典文學專業的首屆研究生,也是當時啟功專門帶的兩位門生之一,那一年,啟功66歲,趙仁珪36歲。

在啟功先生百年誕辰前,趙仁珪在北師大麗澤園家中接受了《東方早報·藝術評論》的專訪。趙仁珪認為,啟功先生的文化成就能夠橫跨學術與藝術兩大領域,而且是“通才”式的學者和藝術家——啟功之所以成長為啟功,也就給當下帶來一個新課題和反思,“比如,我們現在的教育體制能否再培養、‘復制’出像啟功這樣的人才?如果這樣的教育體制不能輕易地改變,我以為是無法再培育一個‘啟功’。”

91歲才口述是不愿回憶

《東方早報·藝術評論》(下簡稱“藝術評論”):2012年7月26日是啟功先生誕辰100周年,你前幾天在啟功紀念大會上發言認為他更是一個博大、專深的學者,但就社會上而言,很多人提起啟功還是覺得他是一個書法家,甚至他的畫名、鑒定名聲都被書法給掩蓋了。我想分幾個方面聊,先從你前幾年整理的《啟功口述歷史》開始吧,啟老在生前相當長時間都不愿意口述歷史,最后為什么直到91歲高齡才請你來做這個,我看你在書的后記中也提到了一些,但是有些話不是太詳細,他91歲之前有想法做口述歷史嗎?

趙仁珪(下簡稱“趙”):實際上他當初是不愿意做口述歷史的,主要是因為他不愿意重溫痛苦、重溫苦惱。因為啟先生的一生坎坷非常多,不管是生活上的還是政治上的,一生非常坎坷,或者說是多災多難。他每當回憶這些往事時,他都非常傷心,所以就不太愿意想這段事,盡量埋在心中,不愿意觸動它。生活上主要是小時候和青少年時期孤兒寡母,生活無依無靠,完全靠朋友的資助,靠祖父的學生幫助……

藝術評論:是啊,他幼小時失去父親,后來祖父辭世,靠祖父的兩位學生募款2000元才生活下去。

趙:當時籌集的是2000元的公債,后面也有一些利息供他上學。但(生活)還是很困難,啟先生后來為了解決這樣的苦難,有時候還要去賣畫,自己貼補點家用。啟先生有一個世交,天津的周先生,很看重啟先生的才華,說:“答應(我)一定要好好學習,將來我供你上大學,出國留洋。”但是啟先生一方面感激,一方面就心想:“我一個人出國留洋了,我母親怎么辦呢?我姑姑怎么辦呢?”所以很多人其實不了解啟先生這種窘況,一家生活都得靠他,尤其到成年之后,他要擔起家庭責任來,要養活母親姑姑,所以生活非常苦,從小是個孤兒——所以他一直敬重汪中。

藝術評論:汪中也是幼小就失去父親。我十年前陪啟先生在揚州,啟先生曾專程要去揚州郊區找到汪中墓,老人說,“青年求學時汪中便一直是自己的偶像,汪中,汪容甫,那是祖師爺!”后來到”大清儒林汪君之墓”前,認認真真鞠了三個躬,很讓我感動。

趙:啟先生用自己掙來的錢買來的第一本書,就是汪中的《述學》——他為什么特別對汪中具有親切感呢?因為《述學》里面有一封信,信里意思是,每到寒夜,汪中只好與他母親相擁取暖,流落街頭,甚至不知道能不能活到第二天早晨。所以啟先生每每讀到這兒都要掉眼淚,不斷地從汪中的事上引起自己的痛苦回憶。所以在生活上他不愿意過多地回憶。從政治上來說,不斷受到沖擊,因為啟先生是清朝皇家后裔,“反右”中也不能幸免。

打成“右派”時,老伴兒整天哭哭啼啼的很痛苦,啟先生就勸她,說肯定我是右派:“我不是‘右派’誰是‘右派’啊?資產階級都要革我的命,更甭說無產階級了。”大有那種“我不下地獄誰下地獄”的感覺。雖然啟先生很豁達能想開這些問題,但事實上,終究是對啟先生造成一系列政治上的壓抑。不光是工資減了,生活費少了,連上課講課的權利都被剝奪了。一直在政治上受到壓抑,一想起這些他就很痛苦,不愿意多回憶。有一次在我整理這個口述歷史之前,有一位東北的女記者,訪問了啟先生幾回,死說活說地磨,要啟先生回憶經歷,啟先生沒辦法就說了幾次。后來啟先生跟我說,每說一次夜里都難受得睡不著覺,所以就不太愿意再說了。后來這女記者出了一本書叫《啟功雜憶》。

藝術評論:那啟老當時同意出這本書嗎?

趙:沒同意,她就是根據當時啟先生說的那些內容,又增加了很多想當然的東西,連寫帶編,所以啟先生也不太滿意,就更不太愿意了。后來還是因為啟先生年紀漸大進入晚年,很多人都覺得啟先生身上有很多值得寫的東西,是歷史的見證。

藝術評論:對,從晚清、民國直到1949年以后的一些運動與文化大事,他都可以說是經歷者與見證者。

趙:所以各方各界都呼吁啟先生能夠寫,從政協,從中央文史館,大家都有這個呼吁。所以后來啟先生就接受了大家的呼吁,給后人一個交待。

藝術評論:他當時為什么就選擇你作為口述的記錄與整理者呢?

趙:因為我在他身邊,在這之前很多事都是我幫著做的,再說啟先生眼睛已經不行了。

藝術評論:所以很多事情你清楚一些。

趙:對。他說我記得還是比較忠實的,當然有些地方有加工這是毫無疑問的,但是都是根據真實的談話提供的。講幾次就整理出一部分來,有些他提到的事情我還得去查一查,包括他家族在晚期的一些經歷。這樣整理完了以后我再細細慢慢地讀一遍,他同意了認可了,記錄沒有違背他的意思,這樣一步一步記下來,就成書了。

藝術評論:那整個口述歷史用了多長時間?

趙:用了幾個月吧,不到半年。但如果把整理的時間算上那就半年多吧。

藝術評論:因為還要考據、考證。那他講的時候有沒有(情緒激動)?

趙:當然講到很感慨的事他也很傷感。遇到他比較愿意講的事,比如談到他的老師陳垣先生怎么幫助他、提攜他,他當時也挺興奮的。所以他還是飽含感情來回憶的。

藝術評論:對。有些回憶他還是真正直面的,比如我看他講到第三次去輔仁大學之前很短的一段時間因生活所迫在偽機關當過小職員。

趙:只有兩三個月吧。

藝術評論:但對他觸動很大,包括后來陳垣聽說后對他說了一個字“臟”!當時我看到這一段心里“咯噔”一下。

趙:當然現在看來,如果啟先生要是沒有這段經歷,就是完人了。

藝術評論:我覺得或者未必,這樣真實地說出來反而讓人感覺啟先生是個真實的人。

趙:對,因為他已經沒飯吃了,只能做這個混口飯吃。他自己說很不愿意干這樣的事,他親戚因此還把他改姓金。

藝術評論:對。他最不愿意姓金,包括什么“愛新覺羅”什么的。

趙:但是他沒有辦法,所以當時陳垣校長一聘他回輔仁,他高興的。

藝術評論:啟先生在揚州也提過“愛新覺羅”,說是一個部落名,他覺得與他沒什么關系,自己只姓“啟”,名“功”,當“族人作書畫,猶以姓氏相矜,徵書同展”時,他卻以詩相辭,現在好像還是有部分清朝后裔用“愛新覺羅”,你怎么理解他要與“愛新覺羅”劃清界限呢?

趙:從姓名本身的起源來說,愛新覺羅本來就不是一種姓,覺羅是一種身份地位的稱呼,表示在清代體系里面那一大支。再一個更主要的是政治上的原因。愛新覺羅吃香的時候,這些人自然是愛新覺羅,愛新覺羅不吃香的時候,自然不說自己是愛新覺羅,啟先生不喜歡這樣的做法。

藝術評論:就是不喜歡見風使舵?

趙:對,有些人“文革”時唯恐說自己是“愛新覺羅”,甚至唯恐說自己是滿人。“文革”之后吃香了,這些人又說自己是“愛新覺羅”,而啟先生是要靠自己吃飯,不想沾祖宗一點兒光。

|