|

里希特作品

10年前的情人節那天,紐約現代藝術博物館迎來了里希特在美國最大規模的藝術回顧展,題為“格哈德·里希特:四十年的藝術”,回顧了他自1962以來最優秀的作品。10年后,剛過完八十大壽的里希特又迎來了世界各大博物館的巡回展,從英國泰特現代美術館開始,經過里希特家鄉的德國柏林新國家藝術館,即將來到巴黎的蓬皮杜藝術中心,而作為協辦機構之一的盧浮宮也將展出里希特的近百幅紙上作品。就在去年,由科琳娜 ·貝爾茲(Corinna Belz)導演的記錄電影《格哈德·里希特的繪畫》再一次將這位20世紀屈指可數的藝術大師推向了聚光燈下。然而面對世界追逐的目光,這位老人犀利的眼神中流露出的卻是莫名的冷靜而淡然,就像薩義德筆下流亡的知識分子,始終保持著打破慣常邏輯的信念和去中心的多重視角。

機械復制時代的光暈

80年前,瓦爾特·本雅明在《攝影小史》里就聲明應將“藝術作為攝影”,而非“攝影作為藝術”,這正是面對影像技術日益發展之下,藝術光暈逐漸消失的焦慮。而現當代的藝術家們面對影像無可爭辯的客觀時,開始極力去追求反向的表達,科技既然能夠巨細無遺地描摹出客觀世界的表象,那我就放棄表象去挖掘精神和情感的深度。也許拋棄繪畫原有的程式可能是延續繪畫活力的一種途徑,但性格溫和的里希特卻想著既然影像的時代已經不可逆轉,正如同印刷時代后書寫時代的漸漸遠去一樣,那不如就在照相和繪畫之間游走,讓繪畫成為一種攝影的表現樣式,但保留了獨一無二、無法復制的光暈特質。于是照相寫實繪畫就成為他最具有個人標簽的藝術形式,雖然包括英國畫家馬爾科姆·莫利(Malcolm Morley)和美國超寫實主義畫家恰克·克勞斯(Chuck Close)都運用攝影術挑戰繪畫的傳統程式和人們常規的觀看方式,但里希特作品的旨歸是以延續繪畫樣式的目的制作照片,而非制作能讓人想起照片的繪畫。

其實借助照相的方式來進行創作早已不是什么新鮮事,稍近一些的有畢加索,再追溯久一點則有古典大師維米爾和卡拉瓦喬。但似乎唯有里希特將影像不僅作為一種途徑,而是作為呈現的內容,使得畫面更像照片而非繪畫。當照相寫實主義畫家精細地描摹照片中的所有細微末節時,里希特則有意識使畫面籠罩在氤氳的氣氛之中,他巧妙地融合了攝影的客觀性、瞬間感與繪畫表達的豐富性,呈現了驅逐焦點之外的真實和無與倫比的靈韻。

在里希特所有照相寫實繪畫中最溫情和細膩的部分是他的家庭系列,其中包括了描繪女兒貝蒂、前妻愛瑪和現任妻子薩賓的一系列作品。他為女兒貝蒂創作過幾幅不同時期的寫實照相繪畫,看起來似乎都有一些學院派繪畫的影子,簡單的構圖和自然的形象是里希特寫實繪畫中追尋的基本效果,這也是學院派教育留在里希特藝術氣質中非常樸素的古典主義痕跡。1977年那幅平躺直視的《貝蒂》和1988年的回過頭背向觀者的《貝蒂》顯示了里希特獨特的構圖,時隔11年,貝蒂從孩童到少女時期的轉變被瞬間捕捉,1988年貝蒂已經21歲了,10歲時的那件紅色套頭衫早已沒了蹤影,換上了紅白色碎花的外套,她頭瞥向后,已經不愿意做父親筆下那直視觀者,似乎能洞察心思的小姑娘了。

收藏在德國路德維希博物館的《愛瑪》(又名《樓梯上的裸女》,1966)和芝加哥藝術學院美術館收藏的《下樓梯的女人》(1965)是里希特典型的以照相寫實表現的女性形象。這兩幅作品中里希特寫實照相繪畫中的失焦和虛化手法更為明顯,動感中靜態畫面的瞬間給于畫面模糊效果一種合理性的解釋。他看似漫不經心的選材和表現卻完成了對20世紀最偉大的藝術領袖之一——杜尚的致敬。杜尚自《下樓梯的裸女》(1912)之后幾乎沒有再進行繪畫創作,而里希特則正是自《愛瑪》之后更加堅定地摸索著在攝影圖像充斥下繪畫的新出路。

從更早時期描繪肯尼迪夫人的《拿傘的女人》(1964)到70年代早期的《48幅肖像》,畫面由于里希特刻意的模糊處理宛如蒙上一層氤氳的薄霧,卻讓整個畫面呈現一種超現實的元素,在他看來,形象的模糊并非是遮蔽了可見之物,反而是凸顯了被焦點邊緣化的部分。進入1990年代,在抽象和具象不斷的變換嘗試中,里希特以現任妻子薩賓的形象創作的《閱讀者》(1994)成為他照相寫實繪畫的又一高峰,其中包括一幅非常模糊虛化的女性背影和一幅前景清晰正在閱讀的女性側面。兩幅作品背景的虛化是統一的,前者只能在朦朧中瞥見黑色的發髻和正在閱讀的形象,而后者人物恬靜的閱讀狀態在精致的描繪下展露無遺,那溫和的光源下呈現的明暗對比又再一次地彰顯了里希特對傳統經典的呼應,讓人不由的聯想起300多年前維米爾創作的類似題材——《穿藍衣讀信的少女》。

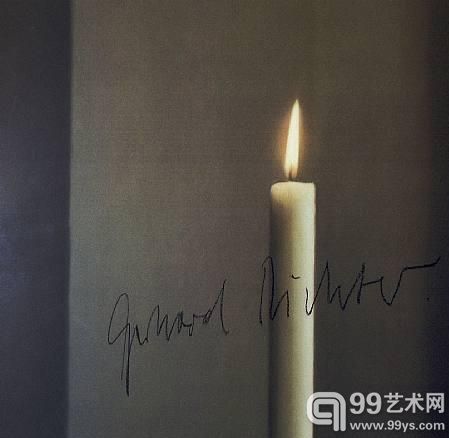

燭光點亮了誰的世界

在五十知天命之年,里希特的繪畫中開始出現一系列以蠟燭為母題的作品,這種日常之物在他的作品中并不少見,譬如1965年的“衛生紙”、“椅子”系列以及上世紀60年代的“窗簾”系列等。這一“蠟燭”系列從單只到三支都取自于他在工作室所拍攝的照片,畫面朦朧而靜謐,既有以黑、白、灰為主色調的,也有更光亮一些的,燭光多搖曳。這些蠟燭放在空無一物的冷寂空間里,畫面構成幾乎沒有差別,唯有自然光源的變化以及和燭光相呼應時畫面明暗對比上的不同表現。創作《蠟燭》系列的那個時期,里希特還在同時進行著諸多色彩鮮亮的大尺幅抽象畫的作品,和抽象中色彩的絢爛以及無序的結構形成鮮明對比的正是這似乎有些乏味卻又嚴肅、空寂的蠟燭,以及那或微弱、或炙熱的燭光。去年倫敦佳士得當代夜場的拍賣王正是“蠟燭”系列中的一幅,雖然里希特對這種成交的天價覺得荒唐,但也默認了這種藝術市場上不可阻擋的強勁勢頭,無論市場是否愿意接受他想丟棄或毀掉的任何作品,但里希特警覺的意識到他真正的價值永遠體現在另外的方面,那就是清醒的自我批評和冷靜的客觀表達。

伴隨著這些蠟燭的光亮出現的母題還有骷髏,這兩個具有反比性的事物也成為這一時期里希特對生命和死亡的思考以及對信仰的重新審視。年少時的里希特閱讀狂人尼采的作品,很早就拋棄了對上帝的信仰,但信仰對他來說卻并不是過去時,取代上帝的是自我和藝術。三十多歲的里希特在接受采訪時面對是否信仰上帝時曾輕狂的回答道:“我不信,我相信我自己,我是最偉大的”。這樣的一種無所畏懼的信念在1980年代之后漸漸被消融,里希特開始懷疑自己,而重新信仰藝術。他深知自己雖然曾一度的抗拒意識形態,但某些烙印在他思想中的矛盾性是很難克服的。而此時,藝術就將成為避免宗教和意識形態侵蝕的另一種單純的信仰,里希特自始至終都不是個拋棄傳統之上的革命者,而是尊重歷史的改革者,當他越了解傳統,就對傳統越有責任感,這種責任感賦予他的是對文化傳承的使命。我們也可以將《蠟燭》系列作為里希特對經典傳統的又一次驀然回首,骷髏和蠟燭在西方藝術史上是由來已久的時間和生命流逝的象征物,當我們分析尼德蘭畫家揚·凡·愛克那最著名的《阿爾諾芬尼夫婦像》時,常會像解謎一般的說道那新娘在畫作完成時可能已不在人世,因為屋頂的吊燈上新娘那一邊的蠟燭已經熄滅。

以“蠟燭”系列為一個節點,里希特在表達不可遏的色彩沖動的同時不僅始終保持著冷靜的客觀和理性,也梳理著自己創作中隱約呈現的西方藝術史的線性邏輯,并開始對思緒里縈繞著的關于道德和訓誡、二戰后德國意識形態矛盾的犧牲和殉道進行了更嚴肅的反思,于是六年后的1988年里希特完成了對二戰之后德國最暴力和令人矚目的左翼恐怖組織之一的巴德-梅恩霍夫團體的描寫即《1977年10月18日》。

另一種絢爛——從巨幅抽象到玻璃瓷漆

縱觀里希特一生的創作生涯,他從未放棄過對抽象的探索,年少時在報考美術學院時,他就是拿著一幅隨意涂抹的抽象畫應試,但回首時里希特笑言那時的創作真的是太隨意了,自然是得不到傳統學院派的賞識。似乎從那個時候開始,里希特就意識到自己的抽象之路走的是和波洛克隨意揮灑的情緒宣泄不同,盡管波洛克和豐塔納在卡塞爾文獻展上的作品曾是激勵他進入西德的重要原因,但溫和的里希特在面對抽象作品時更像個冷靜沉著的醫生而非激情洋溢的藝術家。在描繪里希特的抽象畫時,有一個詞語是不可避免會涉及到的,那就是他創作時運用的涂刮板(squeegee),我們從貝爾茲的影片中可以看出他的涂刮板通常和畫幅同尺寸,沿著整幅畫作推動時著實有些費力。有評論家逗趣地說道,此時的里希特宛如一個農民推著犁在田野上辛苦勞作。這種勞作源于他對畫面的完美狀態孜孜不倦的追求,一幅作品經過層層疊疊的修改,雖然從作品的效果上看似乎和抽象表現主義無異,但里希特總是十分謹慎的每隔一段時間就重新審視作品,直到他發現完全沒有再修改的必要,一件作品才算真正的完成,由于層級的不斷加載,畫家筆觸的軌跡和意圖被完全消解在畫面豐富的表現中,這也恰恰是里希特常強調的自我意識的隱匿。與照相寫實繪畫中對照片模糊和失焦的處理一脈相承,在大幅抽象作品中,里希特模糊的正是畫面上自我表達的痕跡。

自2008年的《辛巴達》(Sinbad)開始,里希特創作了小尺幅的、具有異域風情的玻璃抽象畫系列,2010年的《阿拉丁》、《巴格達》、《帕里扎德》都是這一系列的延續。這些作品的題目源于家喻戶曉的《一千零一夜》,玻璃材質表面的這些雙聯畫(Diptych)散發出十分奇異、神秘又絢爛的色彩和流動的韻律感,宛如繽紛的炙熱巖漿浸透在玻璃表面上漫無目的地隨意游走,自動性成為作品的幕后推手。

可以說里希特的幸運和遺憾似乎都源于對我們這個視像時代不斷糾結的矛盾和反省,他雖然不是保守主義者但也絕非純粹的革新者,雖然對藝術史傳承有著嚴肅的使命感,卻也不得不承認繪畫和早期流亡時的他一樣處于邊緣的狀態。拍賣場上風生水起、天價迭起的熱鬧場面似乎和里希特沒多大關系,他依舊默默地將藝術作為宗教體驗的替代物,虔誠地一路前行。

|