| 如果把以下四幅作品聯系起來,它們當然可以構成中國農民問題的歷史性內在邏輯:在“棄民”時代農民呼喚的是安居;在這條路徑上經過短暫而虛假的“幸福”走到“王國福時代”,最后,“父親”的滄桑臉容、欲語而無言的神情和充滿憂患的目光使剛從“文革”震蕩中平息下來的社會激起關于中國農民命運的歷史反思波瀾。

王悅之《棄民圖》

錢大昕 《爭取更大的豐收 獻給社會主義》

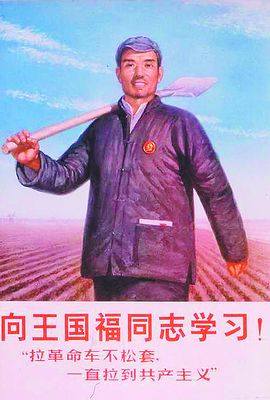

劉春華《向王國福同志學習》

羅中立《父親》

本文選取四幅在20世紀中國美術中曾產生過重大影響的農民圖像,以分析其不同的歷史背景、政治敘事及其與中國農民研究的關系。它們分別是王悅之《棄民圖》(油畫,1930-1934年)、錢大昕《爭取更大的豐收獻給社會主義》(宣傳畫,1958年)、劉春華《向王國福同志學習》(油畫,1970年)和羅中立《父親》(油畫,1980年)。這四幅作品在題材內容上各有其鮮明的時代代表性,其藝術水平在當時也不同程度地代表了較高的水準;而這些創作圖像的歷史語境、政治意義、社會效果以及藝術審美問題,既具有藝術政治學研究的重要意義,同時與中國現代農民研究也有重要聯系。

這四幅圖像的人物形象都具有鮮明的農民身份特征。當然,嚴格來說,《棄民圖》從作者的創作動機來看,未必完全是指農民形象,而可能包含著“九一八”事變后來自東北的難民身份。(參見北京畫院編《20世紀北京繪畫史》,第127頁,人民美術出版社,2007年9月)然而,有一種觀點認為,“也可以將《棄民圖》中的人物看作是城市中的無業流民,但按照1930年代城鄉情況分析,當時有大量的農民流浪到城市,很多因找不到工作而成為無業流民。從畫中人物的著裝和道具看,這更像是一個流浪到城市的農民形象”。(徐虹《20世紀以來中國繪畫中的農民形象》,《農民·農民——中國美術館藏品暨邀請展》圖冊,中國美術館編,2006年)我認為這種觀點比較符合當時的歷史情境。另外三幅作品則是非常典型的農民圖像。幸福的豐收農民自不必說,雖然“王國福”說起來是“農村基層干部”,但仍然是屬于地地道道的農民身份;“父親”則更是真實、樸素的農民形象。從創作年代和所反映的時代生活來看,這四幅作品分別代表了20世紀中國農民在四個不同歷史時期的形象特征:30年代流離失所的老農民、50年代的“社會主義新農民”、70年代以共產主義話語“武裝起來”的當地農民和進入80年代仍然在貧困中生活的農民。

《棄民圖》中那位失去土地、無家可歸的老農民正是上世紀20年代以后中國農村問題的形象縮影,在這里可以回溯到近代以來中國農村的地權、租佃問題,從中看到力圖向現代國家轉變的社會體制在農民問題上遇到的困境。值得注意的是,“棄民”這個當時人們并不太陌生的概念恰好隱喻著進入20世紀的中國農民正成為世界現代化運動的棄民這一無情的困境——無論從社會體制管理和現代農業生產的推動或人道主義救助等方面,都面臨著無法解決的難題。而在當時出現這種正面圖式的農民形象,說明了藝術家對于流浪、乞討農民這一群體的身份與尊嚴的承認、內疚與悲憫。

錢大昕描繪的老農雙手捧著盛滿豐收果實的大紅漆盤,神情喜悅、笑容憨厚,身上的棉襖、頭上的皮帽、身后的一枝紅梅都和豐收的果實相互映襯,把豐收的幸福生活充分表達出來;而貼在雪白的棉花上的紅色剪紙更為畫面增添了一種喜慶和民間藝術的氛圍。需要進一步思考的是,這位老農形象所代表的意識形態審美理想。作者精心刻畫了老農臉上的皺紋、膚色和憨厚的表情以及張大嘴巴的樂呵呵的笑容,這種形象的塑造無疑是對那個時代的農民集體形象的理想化表達。他既沒有《棄民圖》中那位老農的流浪之痛、生活之厄,也尚未像“王國福”那樣被建構為“胸懷共產主義理想”的英雄人物,當然也沒有《父親》心靈上的傷痕和迷惘。他是充滿幸福的生產者和感恩者,他的敘事是屬于“順從-幸福-感恩”的類型。從某種意義上說,這一形象可以反映出上世紀五六十年代的主流意識形態對“教育農民”的價值期待和表述期待:樸實真誠的笑容、有說服力的新生活面貌、由衷的感恩和自覺的奉獻。這與“文革”時期的那種“提高路線斗爭覺悟”、“放眼世界”的王國福式的形象有著重要的區別,但又有內在的聯系——他們分別是中國農民在意識形態主宰下的政治主體性表述的建立過程中的不同發展階段。從“文革”農民宣傳畫回頭看五六十年代農民宣傳畫,會感到有一種內在的發展邏輯在推動著宣傳畫的形象塑造的變化。

《向王國福同志學習》中的農民形象與傳統農民形象的最大區別當然就是他充分地展示了被激進意識形態革命話語所建構起來的政治主體性;在這種形象話語中,他被描繪為具有政治自覺、自主和充分理性思考能力的主體。與五六十年代同樣是在相同的意識形態話語系統下的農民形象相比,他更具有內在的精神世界,但是他的姿態和神情又不像同時期其他宣傳畫形象那么夸張與外露。創作者力圖使這個人物形象充分體現出“經過無產階級文化大革命戰斗洗禮”的農村干部的“精神風貌”,是中國農民被建構起來的政治主體性在審美形式上的典型形象。但是,如果認為這種高揚的形象純粹是藝術上的虛構,則會極大地忽視了它背后的真實歷史語境。從某種角度來看,1949年以后的農民本身常被各種意識形態所割裂,歧視與不平等一直到“文革”結束時都是發生在農村的普遍性現實。而對于被認為是可靠的依賴對象的農民,如農村干部、貧下中農等群體,則一方面需要不斷地進行“訓誡”,另一方面在經濟上又給予某種特殊的安排。這是一個既要依賴又要清理、既要純潔化又要有實惠的群體改造工程,政治性的功利色彩十分鮮明。研究者關于江西省一個鄉的調查研究個案表明,這一過程的最初進程大致是這樣的:最早出現的響應新政權、把持農協的積極分子多是農村中“歷史不清”、身份復雜、能說會道的人,在1950年的土地改革中,他們作為“階級異己分子”被清除出農協;第二批清除的是因為工作作風或經濟問題引起群眾不滿的干部;然后是清洗一般入會目的不純的農協會員。在完成了這樣的清洗過程之后,最后是對農民干部的整頓,通過轉干或予以生活補貼等形式把這一最基層的權力體制確立起來。這個具體個案可以從一個方面反映出在新政權下的農民參與實際政治權力運作的建構過程,它包含的要素是組織清理、思想改造、作風整頓和利益分配。在這種新的農民干部形象的背后,存在著一系列的制度安排使之有效地運作:農協和其他社會組織的請示匯報制度使“黨和國家的意志得以經由已逐步建立起來的各種組織網絡貫徹到鄉村社會中”;定期、不定期地召開的會議具有現實作用和儀式性。(參見1951年11月中南軍政委員會土地改革委員會布置、由江西省土地改革委員會完成的調查材料《農村典型調查之一——小藍鄉》,該研究成果來源:CSSCI學術論文網江西社會科學欄目)更重要的是,這種清洗-改造的過程是不斷重復、不斷進行的。在1960至1970年代全國各地再次出現成立貧下中農協會的現象,其背景是階級斗爭理論的不斷升級和整風整社等各種群眾運動的頻繁展開,再次確立的農協組織體制更為嚴密,從省級到生產隊共分六個級別。通過這樣的體制,使政治宣傳、組織參與政治運動、監督社隊工作和組織生產勞動等任務得以在原來的基層權力之外完成。“王國福”這種農村干部的形象正是在這種訓誡與利益相結合的培育下建構起來的。

最后回到《父親》。這幅作品問世后引起激烈爭論,核心問題之一是現實主義回歸與原來的偽現實主義的沖突,從中引發了對中國農民生活現狀的表述話語之爭——在“文革”狂潮過后,農民的貧困現實是有目共睹的,是否允許和容忍對這種現實的客觀表述則是這幅作品提出的巨大挑戰。“父親”這一形象當然具有典型的代表性,他那被風吹日曬弄得無比黝黑、粗糙的皮膚和溝壑般縱橫的皺紋正是中國農民生活仍然無比艱辛、命運仍然無比坎坷的證明。值得注意的是,在過去的宣傳畫中,雖然勞動人民——尤其是農民的形象絕不可能是小白臉式的,但也絕不允許出現如“父親” 這樣的風霜皺紋,因為這會非常自然地使人聯想到艱辛與貧困。

從農民史研究的角度來看,如果把這四幅作品聯系起來,它們當然可以構成中國農民問題的歷史性內在邏輯:在“棄民”時代農民呼喚的是安居(與流離失所相比)和樂業(與乞討之業相比),但時代提供的路徑卻是一步步地被綁架到政治的話語中;在這條路徑上經過短暫的“幸福——感恩時代”走到“王國福時代”,從幸福的笑容到“不松套”的訓誡和“一直拉到共產主義”的理想主義口號,所有這一切與農村現實中的困境形成越來越強烈的反差。最后,“父親”的滄桑臉容、欲語而無言的神情和充滿憂患的目光使剛從“文革”震蕩中平息下來的社會激起關于中國農民命運的歷史反思波瀾。

從革命文藝史的角度來看,在藝術創作方法上如果要貼上相應的標簽的話,它們顯然會被分別貼上批判現實主義、革命現實主義與革命浪漫主義的結合和鄉土現實主義這三種標簽。但問題是,這些標簽都只是從創作方法上進行的區分,而在這種區別的背后實際上還存在著一個共同的問題:都是以“他者”的目光所塑造的形象,而創作手法的區別只是由于“他者”的變化而造成的。

|