在《舊約全書》中有個講述“巴別塔”的故事,說是有這么一群只說一種語言的人,決定修建一座能夠通天的高塔,來傳播自己的名聲。上帝見此情形,為了防止那群人達到自己的目的,便打亂了他們的語言,這樣他們就再也無法溝通來建造這座塔了。

巴別塔

這個故事解釋了人類語言混亂多樣的原因,而今年第57屆威尼斯雙年展也正展現了各個國家館在不同程度上如何解讀以意大利文“Viva Arte Viva”為題的內涵。這個詞組首次以一種流行文化的形式出現是在酷玩樂隊的一張名為《酷玩人生(Viva la vida)》的專輯封面上,而這個讀音簡單、鏗鏘有力的短語,像一支激情的口號一樣讓不同語種的人都記住了這個形似鼓舞生命的西班牙語詞組。同樣的,“Viva Arte Viva”,這個同從屬于羅曼語族的意大利語口號,也一樣會讓人產生“鼓舞藝術”的解讀,但如果我們將這個主題進行極深研幾般的剖析,就會發現它其實只是本次主題的一部分。

Arte,即為藝術;前后夾擊“藝術”一詞,重復出現兩次的單詞Viva,則是生活,生存的意思。也就是說,今年威尼斯雙年展的主題直譯過來其實是:使藝術永存,把藝術帶進生活。中文翻譯為“藝術萬歲”,這也恰好詮釋了藝術既是永生的、又是積極的概念。策展人克里斯汀?馬薩爾(Christine Macel)的發言也證實了這一點:“面對如今沖突和動蕩的世界,人文主義受到威脅,而藝術是人類最寶貴的部分。它是一個能夠反思、自我表達、自由的理想場所。也是討論夢想與烏托邦、群體關系與精神空間、自然與宇宙的場所。因此,藝術是我們的最后一個堡壘……與以往相比,藝術家的發言權與責任變得愈發重要。”

但如果我們審視一遍今年金獅獎的獲獎名單,卻發現評委會似乎對于“切題”這一項標準并不太在意。震撼人心的德國館通過一場主題為《浮士德》的表演,揭露了關于社會、經濟、權力、性別問題等多元化的現實主義畫卷;獲得最佳藝術家的Franz Erhard用鏡面的裝置引發觀眾的互動行為,探究了集體行為的問題;銀獅獎得主Hassan Khan用一張盜版印度磁帶制作了一排聲音裝置散布在處女花園的小道兩邊,在得獎后的采訪中他說:“我們還以為不合題不會得獎,不過看來這件作品值得這個獎項。”;獲得特別榮譽獎的Charles Atlas的作品是用日落的拼貼視頻和兩面不斷倒計時的電子鐘提醒人們珍惜眼前美好光景……

德國館現場

德國館現場

演員表演的道具

獲得最佳藝術家的Franz Erhard Walther的作品

獲得最佳藝術家的Franz Erhard Walther的作品

獲得最佳藝術家的Franz Erhard Walther的作品

獲得最佳藝術家的Franz Erhard Walther的作品

獲得特別榮譽獎的Charles Atlas的作品位于“地球之館”的入口處

獲得特別榮譽獎的Charles Atlas的作品位于“地球之館”的入口處

獲得特別榮譽獎的Charles Atlas的作品位于“地球之館”的入口處

似乎沒有一個得獎作品真正體現了本屆雙年展主題“藝術萬歲”中的“藝術至上”的觀念,這些作品談論了社會、哲學、現實、人、時間,就是沒有談論藝術本身,我們只能說他們用藝術的方式去表達了他們所關注的問題,而這些東西我們也同樣可以在任何一個有著大量集成性館藏的當代藝術館里看到。

那什么樣的藝術算是切題的呢?怎樣才能真正表達純粹的“藝術萬歲”這樣的概念呢?早在20世紀初,北有俄羅斯“至上主義”,西歐有荷蘭“風格派”,到了美國又演變出了“極簡主義”,半個世紀以來的藝術家們兢兢業業地剔除附加于藝術上的視覺元素、故事性及政治宗教隱喻,使藝術和客觀物性分道揚鑣,為藝術而藝術,而最終的視覺效果就成了大面積的單一顏色、令人昏昏欲睡的黑白兩色,以及讓人摸不著頭腦的幾何圖形編排。

至上主義的經典作品:白色上的白色

相比這些極端的“藝術至上”作品,將藝術與現實生活捆綁在一起似乎看起來更具有話題性,也容易引發大眾的共鳴。除了得獎的幾個完全和主題牛頭不對馬嘴的作品,更多的國家館和主題館選擇從“生活”、“生命”的角度來詮釋它。

諸如意大利館,一個散發著濃烈怪異的化學氣味、擺滿耶穌干尸和身體碎片、被戲稱為“停尸房”的展廳,以人類學專家埃內斯托?德?馬蒂諾的《魔法的世界》一書為靈感,談論了魔法、巫術、想象力、烏托邦、個人宇宙及平行宇宙等等一系列脫離現實的題材魔法的興趣。策展人認為,“魔法”并不是一個非理性的東西,在某種程度上它很有可能可以更好地去解釋理性:它是一個能夠幫助生命更快地適應瞬息萬變的世界的工具。

意大利館現場

意大利館現場

意大利館現場

意大利館現場

意大利館現場

美國館探究了個人故事如何成就歷史的問題。藝術家關注社會邊緣人物,用藝術的力量來構建了一次深刻的談話和行動。

美國館現場

美國館現場

美國館現場

美國館現場

至于9個不同的主題館,“藝術家與書之館”、“快樂與恐懼之館”、“公共空間館”、“地球館”、“傳統館”、“巫師館”、“酒神館”、“色彩館”和“時間與無盡之館”,也更多地將目光投放在人和人的生存空間上。值得注意的是,和意大利館的“魔法的世界”一樣,“巫師館”也探討了我們很少提及的“巫術”藝術,將原始宗教和始祖文化搬入展覽館中,用一種傳統與當代并存的方式讓觀眾體驗到一種對于生命的崇敬之情。

“巫師館”現場

“巫師館”現場

這樣看來,絕大多數展館的主題都陷入了一個“究竟是人類萬歲還是藝術萬歲”的尷尬境地。人類是藝術的締造者,理應人類萬歲才有機會延續藝術;然而,藝術又同樣不會因為人類生命的限制而消失,古希臘的維納斯雕像在經歷數屆浩浩蕩蕩的戰爭、見證了數百萬人類的死亡,也依然在盧浮宮里含苞待放著。

對了,想知道今年威尼斯雙年展的威尼斯館的主題是什么嗎?“Luxus”,奢華。里面甚至一件加工過的藝術品都沒有,是一個充滿黑衣保鏢的奢侈品展覽室。

威尼斯館現場

威尼斯館現場

那么,今年到底有沒有真正切題的國家館呢?答案必定是有的,而且它正是中國館。

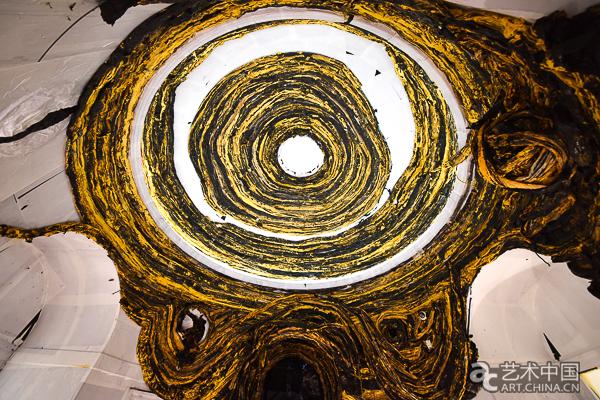

中國館現場

中國館現場

中國館現場

中國館策展人邱志杰以“不息”作為主題,靈感來源于《易經》中的“天行健,君子以自強不息”。通過中國古代神話、民間傳統技藝及當代藝術的結合,展現了中國藝術如何在當代語境中持續發展的一種新的方式。

首先,策展人不是單純地將中國民間藝術千里迢迢托運來威尼斯,而是邀請傳統藝術家和當代藝術家共同創作作品,用新的媒介、新的科技、新的手法來重現民間藝術;其次,本次展覽所選取的民間藝術題材也頗為新穎,多談論中國神話故事,如蘇繡藝術家姚慧芬和當代藝術家鄔建安,以南宋李嵩的《骷髏幻戲圖》為背景而再創造的富有戲劇沖突性的一系列作品;最后,展覽呈現的不僅是視覺上藝術的“新”與“舊”的承接,也讓觀眾見證了這一藝術精神承接的過程:在開幕前期,中國館每個時段都由來自陜西華縣的皮影樂團參與演出,而他們也會將自己的技法傳授給威尼斯美院的學生,接著逐漸由年輕的留學生們交接,最后取代老藝術家們來演繹皮影;而在沒有表演者在場的時候,幕布背后則有操作皮影的機械手和錄像帶一起完成表演。

《骷髏幻戲圖》蘇繡、姚惠芬

《崖山系列》蘇繡、姚惠芬與鄔建安

《不息-移山填海》表演現場

現場賣力表演的皮影老藝術家們

機械搖臂控制的皮影

威尼斯美院志愿者團隊同時進行表演

威尼斯美院志愿者團隊同時進行表演

表演高潮階段,新老兩代團隊在一個屏風后共同演繹“移山填海”

而在文獻區中,一幅巨大的《師承圖》展現了參展藝術家們各自的恩師及恩師的關系圖,表達了中國人自古以來“慎終追遠,心系來者”的哲學意識——每個藝術家,只要還在堅持創作,那么他們的恩師的藝術精神就不會死去。

《師承圖》

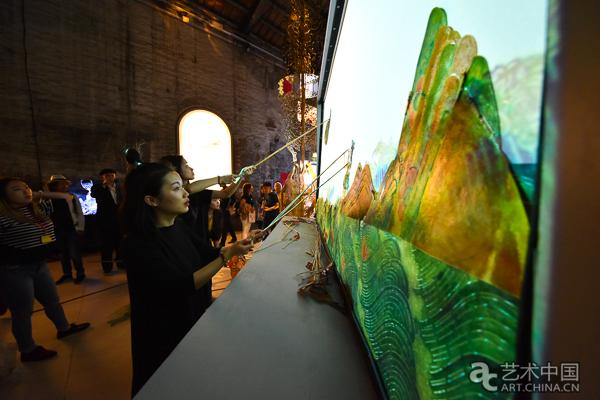

除了借用當代手法來傳承傳統藝術,中國館的大量展品也正視了“時間”和“相對文化”對于藝術的磨礪。作為一個藝術思想與歐美主流藝術思想差異較大的國家,中國館的展品并沒有費勁幫助外國人去理解作品,而是邀請外國文化流入作品之中。藝術材料取材于世界各地,在湯南南的《尋海記》中也邀請世界各地的小朋友畫他們想象中的大海,最后將這些作品匯集在一起,成為一個海納百川的影像作品。在中國館的工作坊中,也邀請前來參觀的觀眾們使用水墨來畫海,從而進一步延長這個關于追尋海洋的藝術動畫。

《尋海記》湯南南

現場觀眾共譜“山海”

中國館所表達的當代中國藝術之“不息”,確實是為“藝術萬歲”這個主題交出了最好的答卷。

奇怪的是,在這么多展館中,似乎沒有任何一個國家的藝術家提起關于“藝術審查”這事。盡管策展人馬薩爾已在發言中提到了“自由、自我表達”這樣的字眼,而且我們也都知道,只有脫離這個柵欄,才真正有機會讓一切藝術“萬歲”——可能他們都忘記了那些無形的規定、歷史的插曲、和自己那些永遠流產的不被接受作品了吧。

不過,“不切題”的藝術并不代表不是好藝術,對于排隊幾個小時都不一定能看到德國館表演的觀眾來說,了解《浮士德》和“藝術萬歲”到底有什么關系,已經沒有任何意義了。只是對于威尼斯雙年展這樣一個歐洲最重要的藝術活動來說,這實在是有點說不過去,相比去年中規中矩的建筑雙年展,不知道是因為藝術家本身就是一個放蕩不羈的群體還是因為今年的主題過模糊,始終讓人覺得今年變成了一個藝術家們自得其樂的盛會。這也倒印證了如同酷玩樂隊專輯封面的那句“酷玩人生”的口號一樣,只要“我自己搞的藝術萬歲”就行了。

作者:施越

(本文為作者“施越”授權獨家發布,未經允許請勿轉載。)

綠園城堡展區

軍械庫展區