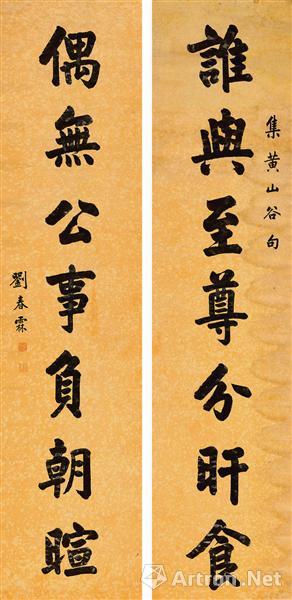

劉春霖 大云名山聯

劉春霖 誰與偶無聯

劉春霖

清末社稷傾覆,一批忠君保皇的前清尚書、侍郎、巡撫、學政、御史、翰林等,誓不與新朝合作,視民國為大逆,但又回天無力,于是紛紛避居市井,遠離政壇,但拖家帶口,丫環仆役,動輒百余口,生計當然也就成了問題。幸好江山陵替之際,舊威尚存,新政未立,即使甘居遺老遺民之地步,原有的官銜品級,仍然是呼風喚雨的籌碼和資本。比如沈曾植曾貴為安徽護理巡撫、安徽提學使、按察使、布政使,又歷總理各國事務衙門章京,還是南洋公學監督(校長),而朱彊村只任過禮部侍郎、廣東學政,雖然官品相去不遠,當然在層次上差了一節;即使朱彊村在學問上號為一代詞宗,造詣不遜沈乙庵,但見面了仍然囁嚅不已,未敢肆意。當時海上書畫會詞社甚多,文人聚會,遺老紛紜,常常能看到這離奇而周旋折沖忽倨忽恭的一幕。

清朝遺老的致富生意經

在上海這樣紙醉金迷的十里洋場混世界,可謂是居大不易。遺老們雖抱定忠君保皇的宗旨信仰,但基本的衣食糧米生涯當然不能少;而且都有前朝功名,身架子也不得不維持,沒有一定的擺譜兒和排場,一副窮困潦倒之相,這日子也過不下去。一肚子孔孟圣賢之道,若論做實業開廠,或做買辦經營公司,那都是新貴們的事,遺老們第一不會,第二也不屑。想想可以待價而沽的,還是好不容易掙來的前朝功名。于是掛牌鬻書,每每以尚書、學政、翰林的名銜標榜。姑且不論書法本身優劣,狀元書法一定價高于探花,六部尚書侍郎書法一定高于知府道臺;過去博取科舉功名必有一手好字,即使是館閣體,只要附著于名位,講得出名頭,在市民階層受歡迎的程度也遠勝于筆墨嫻熟的職業書法家墨跡。其間不僅是藝術性的比拼,更是綜合社會效應的輕重評判。故而著名的遺老李瑞清在上海賣字鬻書,因其曾任江蘇提學使和兩江師范學堂監督(校長)的身份,生計大好。他與好友曾熙(農髯)札,竟有如下的“告白”讓人大跌眼鏡:“鬻書為活,如牛力作,亦足致富。安知他日不與歐美豪商大賈埓富乎?髯乎髯乎,吾與子其為牛乎?”

以賣字而竟欲與歐美富豪比富,幾乎令我們不敢相信他是個學問官,是通學大儒,是“提學使”、大學校長,是本應道德風標、口不言利的角色。不但李瑞清是如此,還有一位名家鄭孝胥,晚年失節,曾追隨末代皇帝溥儀逃到東北長春成立偽滿洲國,還任內閣總理大臣,可謂是一人之下萬人之上,但仍嫌溥儀與日本主子的賣國行徑不夠徹底,不斷要溥儀聽他擺布而屈從于日本關東軍的控制,不準持有異議,一不如意,便以辭職相威脅。他之前在大連即告訴溥儀要脫離而去,其辭呈所列理由中,竟有如下一段對話:“我最近賣了房屋,得了一大筆錢,本來是一個極舒服的人,加上每月賣字收入一兩千元,現在(因追隨溥儀皇帝)全都擱淺了,損失太大。我打算回天津”。

賣字平均每月可得數千元,在當時堪稱巨款,足見其富足自得。但想想,若沒有他在前清時的廣東按察使、湖南布政使職銜與經歷,賣字的市場何以如此之好?遺老鬻書,像李瑞清、鄭孝胥這樣的風云人物,一手持古詩文書畫雅翰,一手數錢數到手軟,在當時是并不少見的。

科舉“狀元”名號的魔力

在遺老中最如魚得水的,是光緒三十年甲辰1904恩科狀元劉春霖(1872一1942)。他是末代狀元,因為第二年1905清廷就廢科舉,再也沒有狀元榜眼探花了。劉春霖狀元及第后曾任翰林院修撰、福建提學使、直隸法政學堂提調、北洋女子師范學校監督,又任直隸省教育廳長。初隱上海,后久居京師,得以鬻書為生者,正是基于他的狀元名號。清廷顛覆,皇帝遜位;皇權既敗,狀元之名位自不會再有,于是劉春霖成了雖不空前但卻“絕后”的珍稀存在,他自稱“第一人中最后人”,后來久居北京宣武門側約有二十余年。民國以后,與北方諸大佬吳佩孚、馮國璋、宋哲元、于學忠,以及當時名流鄭孝胥、王揖唐等交往。王揖唐為劉氏同科進士,王在華北投敵做漢奸,想借劉春霖的狀元名頭而邀其出任偽北平市長,遭嚴詞拒絕,為此劉春霖慘被日軍抄家;鄭孝胥曾邀請劉春霖出任偽滿洲國教育部長,亦被拒之門外。士大夫講究氣節風骨,劉春霖堪稱典范。政治上既難以作為,但利用狀元公、殿試首魁的名望與經歷,鬻書卻生計豐厚,乃至應接不暇,還請人代筆。自嘲曰:“人有巧拙,拙者我之短,亦即我之長;倘隨俗俯仰,恐用力愈多,見功愈寡”。

于是劉春霖盡其一生專心致志賣字鬻書。論上舉見解,看人視已,冷暖自知,是個極有主見之人。其實,在宋元明清直至民國,書法好的都“學而優則仕”,通過科舉做官。“專業書法家”在過去是沒有的。因為彼時書法是寫字,只是寫得好而已;但若論劉春霖是“職業書法家”卻大致無誤,考中狀元后卻江山顛覆,又目睹軍閥混戰、政治腐敗、敵國入侵,遂退隱而不求治國平天下之志,堅守氣節之同時又甘愿終老翰墨間,掙得一個錢財盈篋十分富足的地步。這過時了的“狀元”名號,雖未讓他在政界官場上叱咤風云,卻著實成全了他的一生。

想民國初年京滬之間,從官紳士民到金主財閥、企業巨子,人人以得劉春霖的館閣體狀元對聯懸于室中,以為炫耀之本且“面子十足”,不禁想起我初到杭州浙江美院讀書留校當老師,其時高考恢復不過十年,新一代學子每每于高考中考折桂登魁,則必于南山路涌金路口之名餐館“狀元樓”擺酒設宴,以祝其成,以賀其魁。其實若論“狀元樓”菜品實在一般,且因公營關系,服務和設施皆不理想,但遠近士民必取“狀元樓”之寓意吉利而趨之若鶩,每呈觥籌交錯酒酣耳熱之景象,生意興隆并不愁客源。隨著西湖南線景點改造之議起,和杭城餐飲業企業體制改革,“狀元樓”杳無蹤影已三十年矣,今日南山路上,已毫無痕跡可尋。以視“狀元書法”曾經盛于民國的風氣,而今安在哉?

自檢思緒之跳躍離奇,一至于此,謬哉!