為書畫定價殊不易也。米芾嘗言:“書畫不可論價。”(《畫史》)但商定一個買賣雙方都能接受的價格又是進行交易的前提。

明嘉靖年間,王忬(1507—1560)所購《清明上河圖》贗品的成交價,據田藝蘅(1524—?)說是“千二百金”(參見《留青日札》卷三十五),據李日華(1565—1635)說是“八百金”(參見《味水軒日記》卷一,第30頁);江蘇昆山顧氏(即顧夢圭、顧懋仁父子)家藏《清明上河圖》真跡的成交價,據文嘉(1501—1583)說是“千二百金”(參見《鈐山堂書畫記》第255頁),據孫礦(1543—1613)說顧氏“實獲千金”(參見《書畫跋跋》續卷三,第991頁)。《清明上河圖》的價格是如何確定的,明嘉萬年間的書畫價格有何特點?

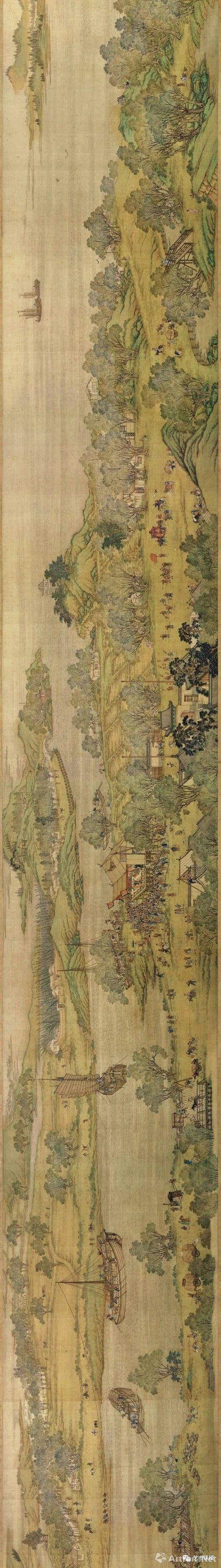

《清明上河圖》(局部)(北宋原版)

明代怎樣給書畫定價?

為書畫定價殊不易也。米芾嘗言:“書畫不可論價。”(參見《畫史》第148頁)但商定一個買賣雙方都能接受的價格又是交易的前提。

虞和講過一個故事:“舊說羲之罷會稽,住蕺山下,一老嫗捉十許六角竹扇出市。王聊問一枚幾錢,云直二十許。右軍取筆書扇,扇為五字。嫗大悵惋,云:舉家朝餐,惟仰于此,何乃書壞?王云:但云王右軍書,字索一百。入市,市人競市去。”(《論書表》張彥遠編《法書要錄》卷二,載盧輔圣主編《中國書畫全書》(一),上海書畫出版社,1993年,第39頁)“字索一百”就是張彥遠所說的“約字以言價”,(參見《歷代名畫記譯注》卷二,第112—120頁)即書法作品以字數的多少來定價。

這個標準也被后世沿襲,如元代書法家趙孟頫在世時,作品就是按字數多少論價,“一字白銀五分”。(參見《書畫跋跋》卷一,第936頁)《戒庵老人漫筆》中有一條記載,為我們探究書法作品的定價留下了重要線索:

逸少《二謝帖》真跡凡七十六字。后有趙清獻公抃并蘇子容等跋。字畫亦無殘缺。但墨氣已盡。此余鄉顧山周氏先世物,子孫欲求售,特攜以問價于文衡山。曰:此稀世之寶也。每字當得黃金一兩,其后三十一跋每跋當得白銀一兩,更有肯出高價者吾不論也。(參見《戒庵老人漫筆》卷五,第173—174頁)

文徵明的定價標準也是“約字以言價”,王羲之的行書《二謝帖》在當時每字值黃金一兩,其后的題跋每跋值白銀一兩。該帖共七十六字,其后有三十一跋。價格當為七十六兩黃金又三十一兩白銀。

明末文震亨(1585—1645)有言:“書價以正書(即楷書、又稱真書)為標準,如右軍草書一百字,乃抵一行行書,三行行書,敵一行正書;至于《樂毅》《黃庭》《畫贊》《告誓》,但得成篇,不可記以字數。”(《長物志校注》卷五,第139—140頁)其實,“書價以正書為標準”的提法源于唐人張懷瓘的《書估》,《書估》以王羲之的書法作品為例,論及書法的定價:

如大王(王羲之)草書字值,一百五字乃敵一行行書,三行行書敵一行真書,偏帖則爾。至如《樂毅》《黃庭》《太師篇》《畫贊》《累表》《告誓》等,但得成篇,即為國寶,不可計以字數,或千或萬,惟鑒別之精粗也。他皆仿此。近日有鐘尚書紹京,亦為好事,不惜大費,破產求書。計用數百萬貫錢,惟市得潔庫行書五紙,不能致真書一字。(《書估》,載王伯敏、任道斌、胡小偉主編《書學集成》(上),河北美術出版社,2000年,第189頁。)

張懷瓘的定價標準是楷書(即真書)比行書貴,行書比草書貴。形成這種定價標準的原因有兩個:其一是王羲之的楷書存世量極少。在唐代“數百萬貫錢”已經“不能致真書一字”了。其二是楷書的書寫較行書、草書而言更為耗時。

明代張丑所著的《清河書畫舫》(約成書于萬歷四十四年,1616年)也沿襲了張懷瓘的說法,他說:“(王羲之)草十行敵行書一字,行十行敵真書一字耳。”(參見《清河書畫肪》,第145頁)可見“書價以正書為標準”在當時是受到廣泛認可的。根據這個標準,楷書的價格要高于行書與草書,如明代張鳳翼的楷書潤例是寫滿一個扇面一錢銀子,但行書八句卻僅要三分銀子(一兩等于十錢,一錢等于十分)。(參見明·沈瓚著《近事叢殘》,北京廣業書局,1928年,第29頁)李日華的一個細楷扇面要銀一錢,單條草書每幅僅要五文錢。(《六研齋三筆》卷四,第243頁)

唐人張彥遠在《歷代名畫記·論名價品第》中討論了繪畫的定價問題:

書畫道殊,不可渾詰。書即約字以言價,畫則無涯以定名。況漢魏三國,名蹤已絕于代,今人貴耳賤目,罕能詳鑒,若傳授不昧,其物猶存,則為有國有家之重寶。晉之顧、宋之陸、梁之張,首尾完全,為希代之珍,皆不可論價。如其偶獲方寸,便可椷持。比之書價,則顧、陸可同鐘、張,僧繇可同逸少。書則逡巡可成,畫非歲月可就,所以書多于畫,自古而然。今分為三古,以定貴賤。以漢魏三國為上古……以晉宋為中古……以齊、梁、北齊、后魏、陳、后周為下古……隋及國初為近代之價……若銓量次第,有數百等……夫中品藝人有合作之時,可齊上品藝人;上品藝人當未遇之日,偶落中品。唯下品雖有合作,不得廁于上品。(參見《歷代名畫記譯注》卷二,,第112—120頁)

這段話有三層含義:其一,畫價高于書價,因為“書則逡巡可成,畫非歲月可就,所以書多于畫,自古而然”。明代的謝肇淛(1567—1624)也說:“蓋世之學畫者功倍于書,而世之重畫者價亦倍于書也。”(《五雜組》卷七,第133頁)其二,創作時間早晚(上古、中古、下古、近代)是古畫定價的標準之一。元人湯垕在論及古畫價值也說:“得伯時(李公麟)畫三紙,可敵吳生(吳道子)畫一、二紙,得吳生畫二紙,可易顧陸(顧愷之、陸探微)一紙。其為輕重相懸類若此。”(湯垕:《古今畫鑒》,載盧輔圣主編《中國書畫全書》(二)) 其三,藝術價值高低(銓量次第)也是古畫定價的重要標準。書畫定價和鑒賞品評往往聯系密切。在初刊于明天啟年間的《繪事微言》中,作者唐志契也論及繪畫的定價:

畫有價,時畫之或工或粗,時名之或大或小分焉,此相去不遠者也,亦在人重與不重耳。(《繪事微言》卷下,第66頁)

這句話也有兩層含義:其一,繪畫作品是以繪制的工粗、畫家名聲的大小來定價的,即“時畫之或工或粗,時名之或大或小分焉”。如仇英(1494—1552)的畫作就以工細著稱,他的畫作在當時價位很高,據陳繼儒(1558—1639,明代文學家、書畫家)說可以和趙伯駒(1120—1182,南宋畫家)抗衡。(陳繼儒說:“今仇之聲價,亦與千里抗行,誰謂古人相遠也。”周道振、張月尊《文徵明年譜》)但他畫一幅畫所耗時日也極長。他為周六觀作《子虛上林圖卷》“卷長幾五丈,歷年始就”,獲酬百金。(參見《清河書畫舫》;筆者注:另有一說《子虛上林圖卷》耗時6年,依據為《眼福編二集》所記“嘉靖丁丑孟春夏六月始,壬寅秋八月朔竟,吳郡仇英實父制”,(此事參見楊恩壽著《眼福編二集》卷十四,徐娟主編《中國歷代書畫藝術論著叢編》,中國大百科全書出版社,1997年)其二,決定繪畫作品價格的關鍵還在于買家的好惡,即“亦在人重與不重耳”。張彥遠說:“但好之,則貴于金玉;不好,則賤于瓦礫。要之在人,豈可言價?”(《歷代名畫記譯注》卷二)鄭板橋(1693—1765)說:“方其富貴日,價值千金奇。及其貧賤來,不足換餅糍。”(參見鄭板橋著《骨董》,載王錫榮編注《鄭板橋集詳注》)皆為洞見。

畫價還因題材不同而有所區分。如明代高濂所言:“山水為上,人物小者次之,花鳥竹石又次之,走獸蟲魚又其下也。”(《遵生八箋·燕閑清賞箋中》)文震亨也說:“畫,山水第一;竹、樹、蘭、石次之;人物、鳥獸、樓殿、屋木小者次之,大者又次之。”又說:“畫價亦然,山水竹石、古名賢像,可當正書;人物花鳥,小者可當行書;人物大者,及神圖佛象、宮室樓閣、走獸蟲魚,可當草書。”(《長物志校注》卷五)

從項元汴(1525—1590)的標價來看,同一作者的山水畫價格遠高于花鳥畫價格。以元代畫家錢選為例,項元汴為他的兩件作品標過價格。一幅山水標價三十兩銀子(錢選《山居圖》);一幅花鳥標價十兩銀子(錢選《梨花圖》)。兩幅畫的尺寸大致相同,但山水畫的價格是花鳥畫的三倍。

畫價還受尺幅大小影響。據《元明事類鈔》(清·姚之骃撰)說:“王冕善畫梅,不減楊補之,求者相望,以繒幅短長為得米之差。”(《元明事類鈔》卷十八)可見,王冕就是根據尺幅來確定畫價的,這可能是以尺幅大小為定價標準的最早記載。這種定價方式也被后世沿用,如清代書畫家鄭燮的潤例:“大幅六兩,中幅四兩,小幅二兩,書條、對聯一兩,扇子、斗方五錢。”(周積寅、王鳳珠編著《鄭板橋年譜》,山東美術出版社,1991年)當然,在具體交易的時候,消費者更看重作品的藝術價值而非尺幅大小。正如汪珂玉所說:“古人得佳畫,不限于大小幅。”(《珊瑚網》畫錄卷七)