文/許宏泉

我所以稱“石虎的書法”,因為并不以為他的書法為“現代書法”。在我看來,現代書法是前些年的“流行藝術”。當代,不缺少流行文化,也不缺少有才情的藝術家。從“現代書法”、“少數字派”、“書法主義”到“非書法”、“書象”,當“主義”介入書法,書法已被消解。我們看到了一陣風,沙漠之上驟然凸起無數沙丘,仿佛群峰崛立。一陣風,轉瞬間消失,又凸現一群新的沙丘。我這樣的比喻不一定準確,但近三十年代,中國藝術的宿命又何嘗不是“流行”,“快餐”式的起起落落,才情畢竟經不起消費。歸根結蒂,我們缺少生命創造的能力。

三十年過去了,書法的“現代化”顯然是“流行文化”的真實表現。具體而言,一、只有模仿,并非新生命的誕生。其思維模式顯然沒有超越抽象繪畫,甚至圖案構成,平面設計的藝術范疇,甚至沒有超越日本的“漢字藝術”。只在“字”的本身尋找其“現代性”的可能,并非沒有涉及的“書法”的本體,乃至書法傳統所承載的文化信息。因此,“少數字派”成為“現代書法”的主流。二、忽視書法的理法——具體地說:和當代繪畫一樣,以制作刻意的能事消解“書寫性”。如果“書法”進入一個完全無“理法”的狀態,只剩下“文字之初”的圖畫痕跡,而毫無“書”與“法”之真義了,無源之水,無本之木,注定將與“流行”同歸。三、膚淺的“圖解”文字,這從1985年“現代書法首展”至今陰魂不散。從《步行》到《舞》,三十年,樂此不疲。四、..............

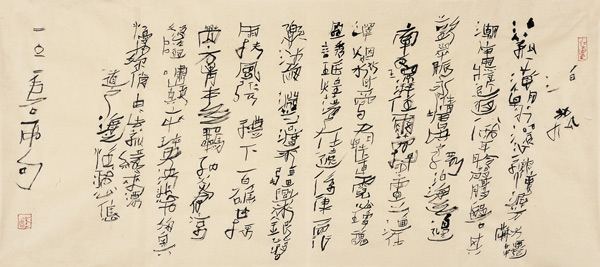

石虎書法

?

顯然,石虎并沒有有意識參與“現代書法”三十年,但他無疑已成為這場“運動”不可或缺風景。我曾在《百年畫家書法》中寫道:

石虎不竭的創造藝術生命活力來自于亙古的東方文化、傳奇的經歷、活躍的思維、獨立的思想、自由的品格、放達的性情、一以貫之的保守其創造的生命能源。石虎對漢字的藝術探索和他的繪畫一樣曾經令眾多的年青人向往、模仿、汲取靈感。他不斷的選擇、不斷地否定,始終以一種前衛的勢頭創造著自己的藝術天地,他善于思想,更善于開發挖掘漢字造型藝術的潛在魔力,將漢字書寫和線性的內蘊演繹的淋漓盡致。以紙本水墨的純粹去表現秦漢元強雄,不薄明清文人的情感表達和筆墨的精神趣味,是石虎書法超越時流的文化品格。近三十年來,“現代書法”花樣翻新,總不逾西方構成與東洋“少數字派”的老套,花哨之極而浮薄不堪,石虎以其凌然的視覺張力揭示著漢字與筆墨線條的內在品格,極其豐富地表現了漢字書寫的當下可能性,不刻意為新,而新意迭出,為書法的當下性開掘出一條新的途徑。亦無疑將“現代書法”提高到一個不可替代的高度。

天起涼風,當熱浪漸漸平息。我們突然發現,現場,只有幾個落寞者略帶著傷感、無奈、迷惘和懷疑。

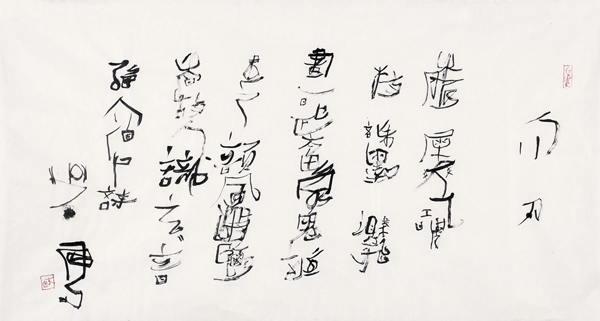

作為一名繪畫藝術家,在“書法”創作時,他有足夠的信心回避或拒絕繪畫性的介入,最大限度的激發漢字書寫性的張揚,使線性的內在之美與漢字結體的奇崛之美撞擊,產生一種“目不暇接”的恢弘境象。奇譎若幻境,無理而自然。游弋在法度邊緣,求之于文字之外。文字,規正著書寫者理法,欲無法而盡在法中。情緒,刺激著書寫者對漢字結構與書寫傳統的超越的欲望;欲望,引起藝術幻覺的產生,若有似無,似真如虛。最令人激賞不已的是那些巨制長篇,氣象森然,捭闔縱橫。書法傳統的優雅風度在“粗頭亂服”恣情中隱退,無論是對書法理法的思考和挑戰,還是對漢字結體的顛覆與重構,都顯示著極其成熟的戰略高度。悲壯、蒼涼的景象,承載著對漢字命運的遭際的深切關注,這種略帶悲愴的壯美,顯示著藝術家獨特的審美思考,它遠離膚淺的書法制作和對“書法”的異化時代。遠古時代的原野廢墟,秦漢石刻,六朝碑版,懷素與張旭,青藤與傅山,大量的文化信息涌現其間,構建成一種奇妙的“漢字與書寫”的奇觀。具體到技法層面,對碑與帖,對書法流變之歷史,都傾注著情感。筆的虛實徐疾,墨的濃淡枯澀,或重如高山墜石,動如渴驥奔泉,時而如幽澗老樵優游林下。寫到渴筆飛白處,如空谷回響,弦外有音。情到酣時,恍兮惚兮。驟然峰回路轉,山花爛漫,一片和平。這些巨幅作品對空間和書寫節奏的把握,顯示著創作者書法功力和自信。對書法審美傳統的關注并沒有約束局限他的思變空間,反而給予一種堅定的超拔信念。如果說早期“現代書法”尚局限于對“傳統書法”的背叛與尋找,那么,石虎的這些新作則表現著一個藝術家對書法的關注,對書法傳統的思考和選擇,從書法本體延伸,并不迷戀或借助“抽象繪畫”和材料等諸多外在的表象化因素,從而創造出“書法”在當下的可解性。如果,這可解是一種“新境”,它則并沒有遠離書法文化的背景,給我們帶來許許多多的想象、思考和啟迪。在書法現代情景中,石虎,無疑是一道最奇美的風景。

石虎書法

?