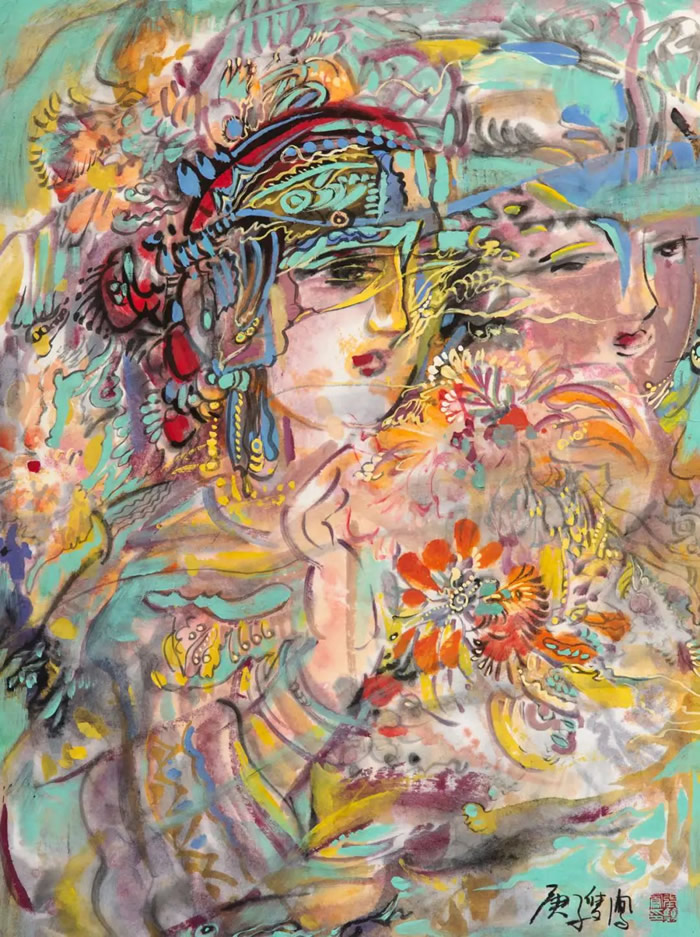

展覽名稱:彩墨天香領群芳——張雙鳳國畫藝術展

展覽時間:2023.12.20-12.27

展覽地址:宜興市美術館1號展廳

牡丹靈韻的心象架構

——張雙鳳花鳥畫牡丹題材創作的嬗變

包貴韜(策展人藝術評論家)

如何令一種歷史久遠、約定俗成的文化符號由物象而心象,是張雙鳳從傳統牡丹題材繪畫的一次突圍。藝術家決定放棄牡丹題材的物象表征,轉向放任不羈的、色彩冥想的、渾然天成的“無相之象”和“融相之象”。這種藝術探索并非創作的獵奇,而是藝術家以心觀物的“升格”。致力于某一題材的藝術創作。所為不是熟能生巧,恰是本心的觀物之變。以觀物之變不斷發現自我、抒發自我。亦如牡丹文化中的詩詞部分,恰是歷代文人雅士的托物言志、托物言心的“物”而已。“志”和“心”才是重點。

正如趙無極所言“繪畫不是畫的問題,是觀察方法的問題。”當藝術家改變了觀察的方法,傳統的約定俗成和順理成章就可以完全繞開,轉向老子所言的“大象無形”。趙無極認為這種所謂大象無形正是繪畫的道理。其實,印象主義以來的藝術史,就是不斷生成的藝術之反對史,既反對前人亦反對自己。從而推陳出新,變成一種藝術權利。顯然,藝術家對創新權力的“貪念”,是藝術家創造力的體現。

一九八五年趙無極先生在浙江美院辦講習班,班上的畫家因為主要講寫實繪畫,感到困惑。趙無極說,“因為繪畫創作是一種需要,一種自身的需要、內心的需要。你沒有這種需要,硬要變,變不了。……內心提出了需要,那就會創出新路子。具象和抽象之間有共同的道理,重要的是獲得一種新的觀念。”顯然,選擇不再依從于傳統花鳥畫牡丹的“賦形”。也就是說,長期致力于牡丹題材繪畫的藝術家,終于找到了不再“描繪牡丹”的路徑,并卸載了這一題材創作的“技巧”,轉而實踐“內心的需要”,闡釋新創作感受。

當藝術家的創作沖動放置在非具象的、非體驗性的、非傳承性的領域。從牡丹題材層面看,作品要表現“花非花”的前提下的“花可花”的意象性。使創作回到保持“直覺”的情況。保持直覺意味著創作進程沒有開始也沒有結束。或者說從開始時反復開始,至結束時反復結束。于是生成牡丹主題之中卻與作為物象的牡丹幾乎無關聯的“形態”。這一形態作為主觀的、直覺的、甚至持續進行時的(也包括藝術欣賞者在面對這些作品時所“添加”的理解部分和詫異部分)畫面,被分別以不同尺幅,裝裱為“畫作”。

顯然,從繪畫性角度看,藝術家仍然是進行花鳥畫牡丹題材者的創作,但努力的方向卻剔除所有具體為這一題材物象的傳統辨識度。從欣賞者的角度會問詢這些作品是怎么畫出來的,而從創作者的角度則是一個不斷“清空”自己的過程。只有清空自己,才可以擠牙膏般把內心的意圖釋放掉。在“文本意義”上確切的牡丹文化或所謂牡丹題材的前提,做到拋開各種約定俗成。以一種即興的、自由的、任憑主觀興發的創作實踐,生成新的視覺形態,且需要深入及完善,實際上藝術語言層面的規律性、獨特性對藝術家才是更大的挑戰。

藝術家的冒險是為了離開牡丹題材花鳥畫的固有模式,追求一種“大象無形”的境界。解放藝術感受是藝術家性情的徹底釋然,還是在畫牡丹,因為不再拘泥于任何意義上的“形似”和“如畫”,就可以真正在“命題”中天馬行空,在“主題”里信馬由韁。由此,冒險與解放構成了張雙鳳在牡丹題材創作的前置意愿。這一意愿要實現的、實踐的是對某種繪畫題材的程式化的突破,并完全精神自主且自由。而藝術史的諸多節點時刻,也正是建構于藝術家主動的冒險與解放。

著名學者朱青生認為,“反傳統是大繼承”,所以,“傳統是一個開放的過程。不是說過去的傳到現在是傳統,今天傳到后面的也是傳統。如果我們的繼承性過多重合了已有的東西,那么我們所在的這一段就略去不計。沒有傳統,傳統在對自己的現狀不停地批評過程中,讓它展現出新的可能性,以后的人們就把這部分匯入傳統中來,傳統就是要創造”。他的這段論述,提出于一九八四年,非常確切的把冒險與解放帶給藝術家的價值生成說清楚、講明白。但是,即便當下在傳統繪畫范疇,更多的藝術家仍然認為,拿到“傳統”并繼續深化“傳統”,如朱青生所言“繼承過于重合了已有的東西”,從而確切“畫好了畫”這件事情,才是繪畫的意義。也即未能在當代性范疇生成新的藝術史價值。

梵高認為“我不是試圖重現我眼前的事物,而是更隨意的使用色彩,以便更有力地表達自己。”顯然,張雙鳳在牡丹題材繪畫的探索上,契合了梵高的觀點。在傳統繪畫領域嘗試離開“約定俗成”,一方面要能夠自圓其說。另一方面要兼顧規律性和豐富性。從而將物象牡丹幻化為色彩的純粹和主觀化形態。但不難確切,所指是中國花鳥畫牡丹題材,能指是中國牡丹文化新生的意涵與形貌。對于藝術家而言,最重要的是由此創作上有了“自由的狀態”,一種真正意義上的自由狀態,而不是手藝前提下的各種熟能生巧式的創作。

甚至,這種自由的創作,會生成各種“失敗”部分。各種藝術家意圖的“未達成”,也都成為創作真正意義上自由的一部分價值和意義。因為這種情況說明了藝術始終處于“突圍”之中,突出各種前人確定的藝術“規定動作”的重圍。但是,創作上的放飛自我,實現了創作力的“輕盈”,可以激發不管不顧且因為直覺和靈感的助力而信馬由韁。藝術家內心無法用語言表述的部分,也由此獲得實踐,仿佛打通任督二脈般,上升了新的境界。

這種直覺前提下的色彩沖突的復雜性呈現。藝術家在駕馭色彩與放棄駕馭之間的沖突性中,生成最終的復雜性。這種復雜性既有對與錯的對立,也有和諧與嘈雜的融匯,不斷地在“失而復得”中處置畫面,最后萬變不離牡丹文化之“宗”。并由此確切藝術家的創造力及其可能性。