Taring Padi 安裝視圖,2022 年 6 月 14 日,卡塞爾 Hallenbad Ost。照片:Frank Sperling(第十五屆卡塞爾文獻展官網)

導讀:

隨著第15屆卡塞爾文獻展資訊在國內的傳播,社會參與式藝術這個較為陌生的概念漸漸為國內藝術界所熟知,相比傳統精英化、白盒子空間式的當代藝術,社會參與式藝術具有鮮明的去中心化和社會參與感的特點,由此也引發了更多的討論與爭議。廣州美術學院美術館常務副館長陳曉陽不僅在去年主持過相關東南亞的參與式藝術展覽,同時也策劃發起過多個在地實踐項目,在社會參與式藝術的跨領域具有豐富的藝術實踐和深厚的學術理論積淀。近日,藝術中國記者對陳曉陽進行了專訪,陳曉陽解讀分享了卡塞爾文獻展和東南亞社會參與式藝術的部分作品,同時也對社會參與式藝術與鄉建、社區營造等其他概念進行了理論辨析,并回應了在地實踐中的共性問題和可能的方法路徑。

參與式藝術不是鄉建,也不是社區營造

藝術中國:現在很多人會將鄉建、社區營造與參與式藝術這些概念混淆起來,如何界定和厘清這些概念?

陳曉陽:雖然這幾個概念的實踐場域可能有一定的交集,但是其各自的實踐起因、參與者、受益者和工作目標還是有很大不同的。其中鄉村建設運動歷史悠久,自新文化運動以來綿延百年至今。早期不乏重要的學者、實業家和政府管理者參與,以盧作孚、晏陽初、梁漱溟、陶行知、黃炎培、俞慶棠等為代表的一大批鄉村建設者開始在全國從事鄉村建設實驗。據統計,在戰前全國從事鄉村建設的工作團隊和機構達600多個,先后設立的試驗區達1000多處。他們有些受過西方現代教育,有些從新儒學角度在反傳統的思考中開始實踐。

山東鄉村建設研究院鄒平試驗區第一次農品展覽會頒獎合影(1931年)(圖片來源:搜狐)

比如梁漱溟在1928年前往廣東開始思考鄉村治理問題,輾轉多地后于1930年在河南進行村治試驗,后轉到山東鄒平繼續開展鄉村建設,一直延續到1937年戰前才被迫結束。民國時期的鄉村建設運動既留下豐厚的遺產,也留下很多一直解決不了的問題。今天的鄉建實踐可以視為這一運動的持續回響和繼續發展,依然還有很多做農村研究的學者、鄉村發展振興的研究機構及很多公益組織在扎根鄉村,從生態、農業、生計、教育、醫療、養老等各個方面進行建設實踐。其實藝術家參與的鄉建項目在其中是比較少的部分,但是因為藝術的視覺表現力和傳播力比較強,在公共媒體中看到的多一些。

上海大魚社區營造(圖片來源:搜狐)

社區營造的概念史比實踐史更久遠一些,與19世紀末工業化社會成型有密切關聯,“社區(community)”的概念在社會科學領域被提取出來,并從對城市社區的研究延展到農業社區,社區營造通常針對社會轉型期出現的問題從社會管理層面提出的應對方案。中國國內的社區營造項目受日本和中國臺灣地區的實踐案例影響更多,主要因為同處東亞擁有相似的生態環境和稻作傳統的農耕社會歷史,很多工作方法比較容易借鑒和吸收。日本社會在上世紀七十年代完成工業化社會轉型,中國在二十一世紀初全面進入城鎮化建設,社區營造運動也就在這些時期陸續出現。社區營造通常由政府管理部門提出需求,由專業的規劃或研究實踐機構推進,需要更多管理和執行系統支持,很難以自由的個體項目介入,但其產生的社會影響力是更為具體和深入的,其目標指向建設更良性的社區環境和社會生活。

從世界范圍來看,雖然藝術參與社會變革的歷史可以從上世紀初的歐洲現代藝術運動開始回溯,英國也有名為社區藝術的項目自上世紀七十年代開始進行實驗,但是真正以社會參與式藝術為一種當代藝術形式進行廣泛實踐,還是在冷戰結束后新自由主義成為全球規則的上世紀九十年代。這些社會參與式藝術的團體和個人在進行實踐時,因為需要更多策劃和協作,很難避免要向NGO和社工組織學習社區工作方法,其開放的集體創作方式常常會減弱其藝術的主體性和創新性特征,但是作為一種藝術形式,社會參與式藝術針對社會議題所進行的創造性工作,依然要回應藝術發展提出的本體性與形式問題,才能保全其作為藝術工作的不可代替性。

印尼的藝術小組ruangrupa(第十五屆卡塞爾文獻展官網)

藝術中國:第15屆卡塞爾文獻展的策展首次采用一個集體策展方式,文獻展也呈現了世界各國的參與式項目,中國也有團隊的作品展示,您對此有怎樣的評論?

陳曉陽:從2019年初確定邀請印尼的藝術小組ruangrupa來策劃展覽開始,我一直留意本屆卡塞爾文獻展所帶來的信息和討論。但是因為疫情限制不能去到現場觀看,從網絡新聞和社交媒體上獲得的部分信息中,只能簡單說一下基本看法。從目前的展覽狀況和反饋而言,我覺得未來在討論展覽史時,本屆卡塞爾文獻展可能會反復被提及,雖然并不一定全是樂觀的評價,而是一些更為復雜的討論。

因為這屆展覽的工作方法中涉及到幾個不能忽視的問題,一個是ruangrupa小組的集體策展方式,以一種刻意的去中心化和去歐洲化的工作方法,的確呈現出一種國際藝術界并不熟悉的亞洲式集體協商機制。他們通過超越空間建構的“谷倉(lumbung)”概念所強調的集體智慧、共享、互助、平等、彈性的描述,在東西方的歷史及文化語境里,其邊界和內涵未必完全吻合,會有一些交錯和彼此誤讀的部分,當然這與他們強調展覽的混沌性與生長性并不矛盾,還是能自圓其說并可以有效執行的策展方法。

文獻展的大型壁畫橫幅被認為包含反猶太主義圖像(圖片來源:derstandard.at)

另一個問題是這種非西方中心的策展思路,以及藝術家們在世界上不同區域通過藝術實踐進行社會問題反思時,會被裹挾進并未完全厘清和解決的東西方文化競爭及去殖民化歷史敘述中,這種風險已經從文獻展過程中出現涉及反猶主義問題的作品爭議顯現出來,因為對于不同區域的去殖民化進程所涉及的文化心態和歷史遺留問題是有顯著不同的,殖民、被殖民與去殖民也不是一些邊界光滑的歷史概念,其中彼此浸潤侵蝕的復雜性,在如此多向度的藝術項目表達中會被反復纏繞起來,很難理出頭緒;還有一個藝術理論比較關注的問題,就是不斷被打開的當代藝術是否還需要對藝術本體進行再定義及確定邊界?很多藝術家帶來的項目與其說是作品,不如說更像是持續不斷的專題工作坊,加上很多發生在日常生活空間的對話與體驗活動,讓這些概念和定義的邊界就更加模糊,那么這種有機性和可持續性也對未來的藝術還可以為社會提供何種不可替代的核心價值提出了挑戰。

曹明浩和陳建軍的作品:擺渡船上的博物館(圖片來源:搜狐)

幾位參加這屆展覽的中國藝術家中,我相對熟悉的是曹明浩和陳建軍的項目,我們一直也是很好的朋友。從他們很多年前的工作中,我了解一些他們創作的初衷和思考的起點。自2016年開始,他們的工作聚焦于與區域水系相關的生態及社會議題,選擇和學術社團、專家學者、社工組織及社區成員討論與協作,通過比較長時間的調研和互動,深入了解相關社群內部對這些議題的真正看法,并借此進入社群中進行直接對話,再以擅長的記錄和藝術表達形式呈現出來,他們尤其擅長在展覽過程中搭建相關問題的延展對話平臺,這些對話既是與展覽相關的公共工作坊,甚至也是作品本身,這就讓他們的作品有很強的在地性和參與性特征。同時兩位藝術家很在意最終問題呈現時的視覺呈現和互動媒介的形式語言,這讓他們的作品同時具備很完整的可觀看性和有效的圖像敘事,并能在問題的深入思考和研究中持續生成階段性作品,也因為他們選取的在地現成品素材非常準確,同時對展場塑造盡量節制,使他們成為在近年重要的國際展覽中經常能見到的中國藝術家。

展覽現場 (圖片來源:首屆泛東南亞三年展序列研究展官網)

藝術中國:您在去年年底策劃過《首屆泛東南亞三年展序列研究展第三個項目“對于‘參與式藝術’的兩種回應”》,展覽中涉及了大量東南亞參與式藝術創作實踐,對于這次展覽情況請您簡單介紹下,并介紹下比較有代表性的作品。

陳曉陽:我對東南亞的關注從華南研究延展開的,但是因為疫情原因不能前往當地考察,因此在2021年底,在我工作的廣美美術館推出了一個研究性項目“對于‘參與式藝術’的兩種回應”,邀請了兩位在這個領域已有長期關注和研究的年輕策展人及學者來策劃。沿著兩位策展人不同的工作路徑,這個著眼于東南亞社會的參與式藝術項目展示也順勢分為兩個部分,分別是廣美新美術館學研究中心研究員陸思培博士帶來的“穿針引線”和曾在廣東時代美術館公共教育部工作的策展人潘思明的“聯誼——作為關系生產的空間實踐”。她們一共帶來七個子專題的項目,其中涉及東南亞、東亞和南亞的二十多個團體、幾十位藝術家與研究者在過去二三十年的相關文獻和研究記錄,還包括一些在區域藝術史研究中發現的跨文化對話材料。“穿針引線”以分享藝術家研究過程及田野材料、委任創作藝術家書、策劃東南亞實踐小組與華南本地小組進行項目合作等方式處理相關區域參與式藝術實踐中的歷史和問題意識。“聯誼”項目則從更多空間和團體實踐入手,帶來很多實踐過程中累積的視覺化作品和開放性討論。在展覽和工作坊討論中,給觀眾和我們留下印象并有啟發的項目很多,在這里我介紹一下比較有代表性的兩個項目。

Pangrok Sulap成員(圖片來源:s1gnal.org)

一個是在陸思培策劃的“穿針引線”版塊中“龐克搖滾社(Pangrok Sulap)”項目。這是一個由馬來西亞藝術家、音樂家和社會工作者組成的團體,其使命是通過藝術賦權農村社區和邊緣人群。“Pangrok”是“朋克搖滾”的當地發音,而“Sulap”通常用來指婆羅洲沙巴州農民所使用的小屋或休息之所。自2013年以來,通過創作大幅作品參加各類展覽以及用手工制作的文創產品作為傳播項目理念的媒介,尤其是大型合作式的木刻版畫項目,已成為該藝術小組傳播工作理念和公共議題的主要方法。該小組是“DIY”概念的提倡者,因此他們的口號是“Jangan Beli, Bikin Sendiri(不要購買,自己動手)”。

“龐克搖滾舍”(Pangrok Sulap)與“木刻波流”“提那亞斯基奧耶普村” 2018至今裝置、文獻及木刻版畫工作坊 廣州美術學院大學城美術館展覽現場(2021圖片來源:首屆泛東南亞三年展序列研究展官網)

Pangrok Sulap的藝術家在創作(圖片來源:Pangrok Sulap)

他們的作品通常專注于講述婆羅洲的農村地區幾近消失的森林、動植物和人類生活方式,通過捕捉人類交往中無憂無慮的時刻,探索隱性的環境剝削等社會議題。其作品創作多由小組成員與社區成員共同合作,收集在地社區的歷史、地方性知識與生產生活經驗等故事,并通過版畫創作來描述表現這些故事內容形成合作作品。他們還將版畫印制的過程“發明”為一種新的社區儀式活動,在活動過程中,小組成員中的音樂家會演奏原創的當代民間音樂,同時邀請所有參與者在木刻版及上面覆蓋的印刷介質(通常是大幅的布)上轉圈跳舞,表演沙巴州傳統“蘇馬祖(Sumazau)”民間舞蹈,起舞者通過自身的體重將木刻版畫的油墨轉印到印成品上,然后在參與者的注視下共同揭開作品。這些活動為當地的社區創造了更多社區相聚與團結的時刻,為居民創造機會從不同角度理解自己所擁有的文化和傳統,他們通常會留下一些作品在當地,讓社區居民擁有反復講述故事的素材并產生更深遠的社區影響。

另一個項目是泰國藝術家雙人組Jiandyin帶來的“班格諾合作藝術與文化(Baan Noorg Collaborative Arts & Culture)”,這是兩位藝術家Jiradej and Pornpilai MEEMALAI朋琵萊·明瑪萊&紀拉德·明瑪萊在2011年創立的一項非營利性藝術家計劃,項目地點位于泰國中部的叻丕府,為農夫(Nongpo)社區和全球網絡開展跨學科藝術項目。班格諾(baannoorg)在泰語里原本是鄉村、鄉下的意思。項目中設有Day Off Laboratory, NPKD,社區實驗室等多個與本地社區共同工作的項目。Jiandyin年輕時外出求學,成為有成就的獨立藝術家后回到故鄉村落,自2002年開始通過合作和社會參與來實現在地的藝術研究工作,其中涉及比較廣泛的學科和媒介。Jiandyin對創造空間與平臺或情境感興趣,以此分析人與社會之間的關系,以及所在地區空間的背景和歷史。他們有很豐富的國際駐地經驗,加上對故鄉社區的情感聯系,可以扎根到社區中,這種落地生根的努力,讓他們在社區建設和社群運營時,具更備積極的態度和方法。

班諾格合作藝術與文化(Baan Noorg Collaborative Arts & Culture) “鄉村是未來是現在—365天:生活繆斯” 廣州美術學院大學城美術館展覽現場2021(2021圖片來源:首屆泛東南亞三年展序列研究展官網)

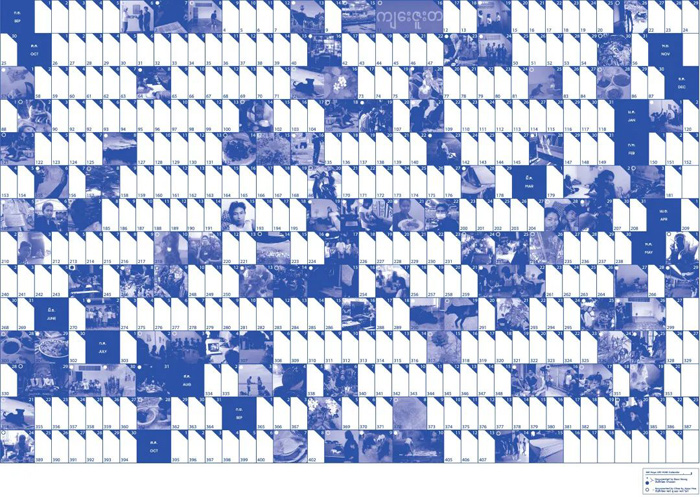

策展人潘思明與藝術家們商量選擇了班格諾眾多實踐中名為“鄉村是未來是現在——365天:生活繆斯”的項目帶到廣州現場。我們在展場中會看到該項目通過公開招募,邀請到一對工作生活在農夫社區的緬甸籍工人夫婦周蘇和蘇默(Chaw Su & Kyaw Moe)參與,這對夫婦也因此可以免費在該項目的住所居住一年。2015-2016年間,在超過365天的時間里,有來自11個國家的22位藝術家和研究人員參與了該項目。“365天:生活繆斯”為所有參與者提供一個以他們各自的背景和工作方法與所處關系網絡中發生互動的機會,這些經驗也對藝術家個人創作以及參與的緬甸工人生活狀態產生影響。本次展覽中希望重新呈現那一年的工作和進一步檢視這些工作中具體的社會參與方法。

《365天:生活繆斯日歷》2017 (2021圖片來源:首屆泛東南亞三年展序列研究展官網)

特別介紹一下,他們也是本屆卡塞爾文獻展的參展藝術家,他們的參展項目《翻攪乳海:事物與儀式》在“文件展廳(documenta Halle)”中展出。這次的項目由Baan Noorg和中國臺灣的打開-當代藝術工作站及德國當地的威爾森滑板公園合作,從項目所在地菩澤村從以農業轉變為畜牧業并延伸出的酪農產業,而產生的一系列飲食生態、歷史、儀式、人類活動以及其他重大事件等交織而成的問題展開。在《翻攪乳海:事物與儀式》中,藝術家試圖將他們家鄉的社會變遷史與現代的年輕人文化聯系起來。在面對沒有經濟價值的奶牛逐漸走向終老時,Baan Noorg找到了與當地文化遺產中心的連接——以牛皮制成皮影戲偶。在泰國的歷史中,人們就會將因懷孕死去的奶牛皮處理得干凈平整,請工匠雕刻好后捐贈給佛寺,用來制作皮影戲中神話史詩里神祇的角色。

菩澤村的畜牧業(圖片來源:Baan Noorg官網)

以《羅摩衍那》為主題的泰國皮影戲(圖片來源:Baan Noorg官網)

《翻攪乳海:事物與儀式》于第15屆卡塞爾文獻展文件展廳現場,2022(圖片來源:Baan Noorg官網)

泰國的皮影戲多半以印度婆羅門教史詩《羅摩衍那》為主題,“翻攪乳海”是史詩中所描述的創世故事之一,里面的其他內容也多與愛、情義、死亡相關。這些與生命相關的表演似乎也成為了為死去的奶牛所舉辦的儀式,來對比出不同文化下對于動物他者及自然資源循環的重視。滑板公園和協會的參與,則通過在文件展廳環繞皮影戲偶的空間中搭建一個u形滑板場并,繪制呼應主題的涂鴉,通過當地滑板社群在其中游戲時上下左右的滑動,來呼應上述由《羅摩衍那》中“翻攪乳海”的意象,讓各種跨越歷史與文化的事物在此交匯碰撞生。在展廳中建構出結合東西方文化與社會對話的意象,也是開放給觀眾一起游戲、互相學習、交流與分享的場域。

《翻攪乳海:事物與儀式》不僅介紹來自泰國的事物與儀式,也是透過這件作品將相異事物鏈接在一起的舞臺。(圖片來源:Baan Noorg的facebook)

藝術中國:近年來,中國參與式藝術也漸趨活躍,尤其是廣東地區,廣東地區的參與式藝術實踐有怎樣的特點?

陳曉陽:廣東尤其珠三角地區是國內社會參與式藝術發展比較早的地區,項目實踐方法比較多元化,發起者的身份也相對多元一些,這應該和廣東擁有歷史悠久的公民(市民)社會基礎有關聯,也與廣東本地的民間公益組織和志愿者活動豐富有一定影響,公眾的公益意識和社會基礎比較好,很多人都有為公共問題發聲的需求和經驗,也可以說更有“公心”,更愿意推己及人關注“小我”之外的“大我”,在這里工作生活的藝術家也就自然會更容易在公共空間中用藝術實踐的方法參與社會討論。

參與式藝術的工作方法

藝術中國:參與式藝術項目中的藝術家如何與所關注群體實現一種比較平等的參與感?

陳曉陽:根據上一個問題的分析,也就可以理解參與式項目并不是去社會現場創造某種客觀的群體平等,而是創造多一些對話和彼此了解的可能,同時群體間的絕對平等本身也不存在,能夠彼此理解、彼此支持、彼此協助,不斷調整社會結構中不合理的部分使之更符合人性的需求已是美好的社會。

藝術中國:您非常強調在地實踐的參與性,具體到您主導的廣東“源美術館”計劃,您覺得項目實踐中,學者、建筑學家、藝術家和當地村民這些不同群體會采取哪些參與交流的模式?

陳曉陽:可以分享的經驗是預先告知和分享座談。我們通常在對社區做了相應的前期調研后先做預判,評估項目可能展開的工作方向,并形成可視化方案,直接分享給社區居民看,根據他們的反饋詢問是否歡迎我們進入,如果不是肯定的答復就暫不開啟,繼續調整方案或選擇其他社區。但是通常這樣相對平等的坦誠對話,往往會獲得有價值的反饋以優化方案并獲得邀請。項目團隊內部的平等與民主也很重要,當然這樣的工作方法效率并不高,在分工過程中不太容易把握好付出與收獲的絕對平衡,能夠在一個時段內動態平衡已是很好的狀態。

田野中的座談會與一旁嬉鬧的村童(圖片版權:源美術館)

村民們在討論從城里展覽后又回到村里美術館的角柜(圖片版權:源美術館)

藝術中國:您具有人類學家和藝術家的雙重身份,您參與的項目都做過大量人類學田野調查和民族志的方法,這些方法與藝術家在鄉村調研有哪些不同?在您看來藝術家如何與人類學者更加深入合作,發揮各自獨特的優勢?

陳曉陽:人類學家因為受過專業的學科理論和田野調查方法訓練,在觀察社區類型和與當地居民交流方面顯然是有優勢的,人類學的整體觀和全因素的民族志視角也會幫助人類學家更準確地理解社區,并發現社區中的矛盾與問題出現的成因。藝術家的的觀察與發現相對更偏向感覺層面,藝術家會更容易發現平凡的鄉村社區中的具有審美價值的景觀和人與物的存在,對山川溪流、風花雪月、鳥叫蟬鳴更敏感,藝術家會從審美的角度提出對鄉村問題的生動呈現或創造性開發的思路,對于大部分資源匱乏的鄉村而言,這也是不容忽視的一種點石成金的能力。如果人類學家、藝術家以及更多不同學科、不同專業、不同工作背景的人可以一同協作,肯定會對未來的鄉村發展提供更多可能的實踐路徑。

2019年12月源美術館新館現場(圖片版權:源美術館)

就我的個人經驗而言,這類參與式項目的秘訣是“慢”不是快,在源美術館項目的推進過程中,我們團隊最有共識的工作方法是“慢慢來才比較快”,鄉村社區的時間與我們業已習慣的城市化時間不同,那里更貼近自然和人覺得舒適的速度。最好是人類學家或者專業社工先進入社區做前期調研,對社區有整體理解和判斷,慢慢建立彼此信任的社區關系,其他外來者再陸續進入,這會讓項目少走些彎路,避免一些無意義的盲目工作。帶著有社區針對性的問題意識進入,再展開建設性探索,藝術家的工作才會有的放矢,也更容易與村民建立合作關系,這種針對地方性知識及在地問題建構的工作及創作方法,才有可能最終傳授給當地人掌握并流傳開來,變成“他們”和“我們”的共同建設。

在地藝術實踐存在的部分問題

藝術中國:有些批評家認為目前參與式藝術有滑向社會倫理建構的傾向,失去了藝術的批判性和獨立性,藝術和社會建構的邊界該如何界定?

陳曉陽:藝術作為一種表達媒介,它的優勢不是客觀,而是動人,這個動人不是視覺和感官方面的動人,而是指藝術原本具有撼動人的內心不可言說的那些部分的力量。并且,以藝術來進行批判和反思社會問題有很多方法,直接地深刻地記錄事實是一種方法,夸張反諷也是一種方法,參與到社會現場中的參與式工作中則是另一種。為什么社會參與式藝術不能只是通過工作室中創作的作品深刻地揭露和批判,而要去到社會現場做一些溫和的建設性工作,是因為在這種創作實踐中,創作的主體性被打開后,藝術家可能會與所批判現象的當事人合作,而且通常是其中弱勢的那一方,那么藝術家也就具有了一定的局內人身份,這時通常也就很難再以一種局外人的上帝視角進行直接批判。同時在采取共同創作的方法后,必定需要顧及合作者的知識水平、認知習慣、風俗禁忌和心理需求等狀況,其實在藝術界中通行的前衛語言確實很難使用于日常生活及社會現場,所以社會參與式藝術通常選擇更平易、更成熟有效的語言,才可以與被表現群體在創作過程中進行協作,讓作品的表達、欣賞及傳播上獲得更低的門檻和更大的空間,讓更多觀看者獲得了解被批判問題的機會和深度,更容易將反思匯聚激發為某種改變的行動力量,從而改變了推動整個社會意識的改變,最終改善所批判社會問題的狀況。不能因為社會參與式藝術沒有貢獻太多新的視覺或造型語言,就認為它不具備批判性和獨立性,社會意識的真正改變是非常重要的創造,尤其是這種改變是因藝術家的實踐促動的,以不說教、非命令的方式就推動建構更人性化更以人為本的社會關系。

藝術中國:目前很多藝術鄉建團隊與地方政府緊密合作,納入地方鄉村振興工作之后取得了很大進展,也有部分團隊的原創性、探索性和與當地居民的連接感存在下滑的趨勢,您對于藝術鄉建未來發展有怎樣的看法?

陳曉陽:目前還很難要求所有地方政府都有購買原創藝術項目的能力,有一些成熟的工作方法可以適當推廣到問題相似的鄉村社區,但是最好由上一級有一定行政權限和經費的部門設置針對當地鄉村問題的研究與指導中心,聘用真正愿意關注鄉村問題的研究者和藝術家參與,首先要對所管轄區域的發展問題進行類型化分析,以典型社區做原創性實驗,方法成熟有效后進行在地推廣。不做針對特定社區的問題分析,沒有問題意識就開始亂建設,還不如不建設。

藝術中國:現在少數地方負責人和當地居民對藝術抱有實用主義的態度,當藝術在當地達不到他們預想的(如文旅、文創)的目的,或藝術實踐本身(如一些參與式藝術)不會帶來明顯的效果,就很難給與支持,對此您怎么看?

陳曉陽:如果當地的管理者和社區居民還沒有真正的文化建設需求和遠見的話,藝術家就不應該開啟參與式項目,因為沒有來自地方力量的支持,這些外來的藝術家工作即使做了也是無法落地生根的。

(受訪人:陳曉陽 采訪人:劉鵬飛 )

陳曉陽

陳曉陽,人類學博士,現任廣州美術學院美術館常務副館長,雕塑與公共藝術學院教授。主要研究興趣包括視覺人類學、華南研究及社會參與式藝術實踐,作為跨領域的藝術家和研究者,她的研究項目及作品多從被遮蔽的社群歷史與現實展開,與志愿者組織、教育機構、博物館和公益組織合作,通過研究、寫作和在地展覽等方法,持續展開關于華南區域的研究、傳播與文化再造。近年工作重點轉向以人類學、文化史及參與式發展的視角,探索新的美術館實踐與策展研究。

*本文部分材料參考“對于‘參與式藝術’的兩種回應”的相關策展及研究介紹文字,以及Baan Noorg班格諾合作藝術與文化項目官網。