2023年4月15日(周六)下午,由SoART極藝軒畫廊出品的新展“共軛:張超與AI張超雙個展”正式拉開帷幕。展覽現場呈現張超獨立創作的15件雕塑作品,張超與AI張超合作的7件作品,以及由AI張超獨立創作的36件作品。本次展覽由于蒙群任學術主持,廖廖任策展人。

對于本次展覽,策展人寥寥做了簡要介紹:“共軛是一種特殊的二元對稱關系,指兩個同類或者具有同等性質的對象或元素通過一種操作或者同類操作可以同時來回變換,藝術家張超與“AI張超”就是一種共軛關系。”“藝術家張超用無隱喻的無機材料創造出陌生化的形式與感知;把一個展覽空間當作一件作品來處理;用空間來控制觀眾的身體行為與觀看方式,提醒人們正沉浸于不同元素所構成的種種關系——我們可以看到他在構建一種自己理解的藝術的定義。同時,藝術家張超運用人工智能相關的雕塑輔助生成算法創造了“AI張超”,它不僅具有與藝術家交互創作的可能,藝術家還嘗試賦予它某種合法性的身份。藝術家利用AI創作時多將其看作工具,而張超賦予其身份,使兩者構成同行、羈絆、牽制、轉換的共軛關系,這是藝術生產方式的新實驗。”

借此次展覽,在展覽開幕當天14:30展開主題為《雕塑藝術如何迎接AIGC時代》的學術討論。研討會有幸邀請到朱尚熹、廖廖、姜俊、張超共同參與,由于蒙群擔任學術主持。研討會聚焦張超與AI張超的創作邏輯,從雕塑藝術的本體性、跨媒介、場域性等特征展開,面對AIGC的洶涌浪潮,雕塑藝術本體、雕塑創作、雕塑家們會面臨哪些挑戰?以及AI藝術如何定義,AIGC所帶來的技術倫理、人與AIGC身份認同等問題。

「雕塑藝術如何迎接AIGC時代」學術研討會實錄

《雕塑藝術如何迎接AIGC時代》學術研討會現場

(上圖嘉賓從左至右為:廖廖、朱尚熹、張超、姜俊、于蒙群)

于:歡迎大家來到SoART極藝軒畫廊參觀“共軛”——張超與AI張超雙個展,同時參加我們的學術研討會。我是本次學術研討會的主持人于蒙群。

我們今天將共同探討一個非常新潮的話題,目前如火如荼的AIGC技術和雕塑藝術會有怎樣的碰撞。我們的主題是“雕塑藝術如何迎接AIGC時代”。我先為大家普及AIGC的概念。AIGC又稱為生成式AI,或者人工智能生成內容。2022年12月ChatGPT大火,它基于大語言生成模型的基礎上,能夠寫出精彩的新聞報告、論文等等,甚至能夠達到商用水平,人們突然發現人工智能已經進化到了如此程度,激發很多討論,包括科技界、經濟界以及藝術界。在藝術領域,AIGC技術也有應用,而且通過不斷創新生成算法,在AI繪畫、AI音樂、AI詩歌等方面也達到了人類的水平。

Midjourney軟件就是一個著名的案例,,我們給它輸入文字性的描繪,它能夠根據文字描述生成各種風格與類型的圖像,AIGC是否有可能顛覆未來藝術的創作模式,或者是我們跟藝術的交互模式?那么我們今天將問題聚焦在雕塑藝術上,我們的嘉賓也都是雕塑藝術領域和公共藝術領域的專家、學者、策展人和藝術家。雕塑藝術是一個材料和技藝相對自由的一種造型藝術,因此雕塑家往往能夠比較敏銳地感知到技術的進步。20世紀以來,在當代藝術的發展過程當中,一些觀念思潮、媒介拓展都有雕塑家的身影。而現在又有這樣的趨勢,雕塑家越來越多的介入3D建模軟件,或者是使用VR、AR這種虛擬現實的設備來進行創作,這可能會成為一個新的潮流。

2022年英偉達又公布了一些新的軟件,比如Magic3D或者GET3D,它可以大量生成3D模型,給雕塑家一種新的嘗試。面對生產力如此強大的AIGC,雕塑藝術本體、雕塑家、包括雕塑藝術以及以它為中心衍生的一切,未來會面對一個怎樣的一個趨勢?今天我想先由朱尚熹老師來聊一聊。朱老師非常關注前沿技術和雕塑的融合,發表了《邊界的機遇——5G條件下的雕塑前景》、還有《雕塑在元宇宙中的起航》等論文,朱老師您如何看待現在這種趨勢?

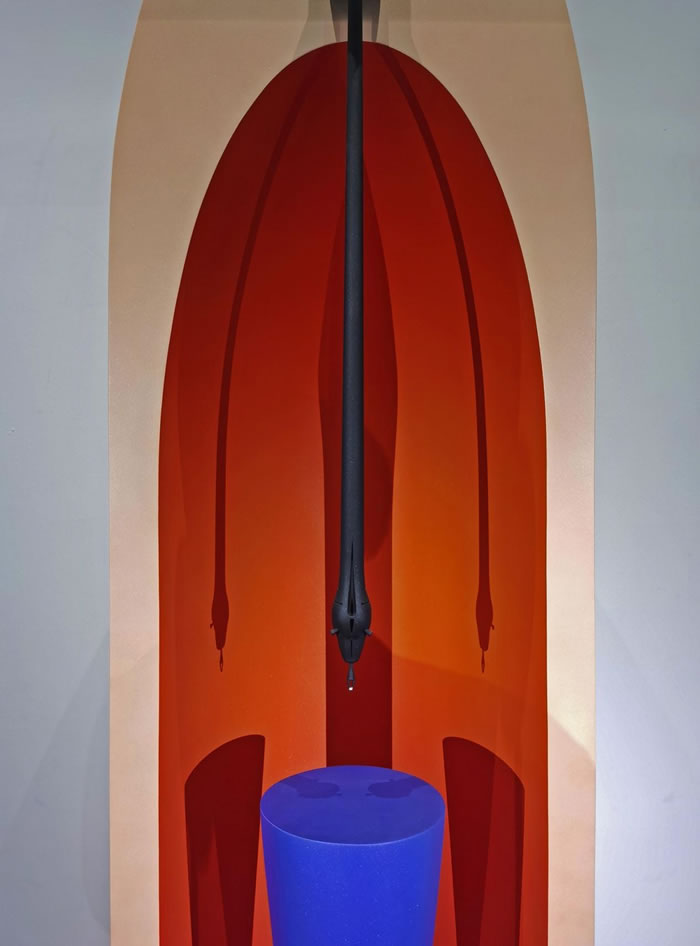

共軛—張超與AI張超雙個展”展覽現場

朱:關于今天的話題我有關注一點,在這個AI時代,雕塑家中,張超老師沖到了前面,在整個雕塑領域目前還沒有這樣的展覽。在這之前雕塑一直都被描繪成比較保守的群體,雕塑的歷史可考年代3萬年,僅一個維納斯就帶給觀者美的力量,雕塑從誕生時,一定是與技術相關的。從繪畫的角度而言,從巖畫一路走到今天的油畫、國畫,都是在二維上的操作,實際上沒有那么強的技術層面的問題。而因為雕塑是造物的,雕塑的物態是三維的,在造物的方法論上來講,要不停的挪動身體的部位,手腕、身體、頭腦,等等,都要動態的身體介入,同時在觀賞的層面上,也是身體介入的。到了今天,我們經歷了鐵鑿子、榔頭,到現在的角磨機,一直到今天的數字雕塑,我們會發現雕塑是最不拒絕科學技術進步的,實際上跟雕塑的本體相關。

“共軛—張超與AI張超雙個展”展覽現場

那么至于AI的問題,目前所謂的AI,事實上離最理想的狀態還有距離。比如軟件問題,主機問題等,還有我們從數字、孿生、以及元宇宙等角度來講的話,實際上目前很多藝術硬件上的算法、算力還有問題,就造成了我們新的困惑,比如交互會不會發生本體的改變?從本體來講,我相信不會發生改變。因為從造物的角度而言,目標是一個形體,但我們本質上的途徑是空間。從古典雕塑到今天的裝置雕塑,它的途徑都是以空間的途徑的,哪怕在網絡時代,實際上都是我們從平面化走向空間。我們再進一步說元宇宙,還是一個空間問題。

所以從本體上來講,新的技術只會延伸雕塑的理念和概念。至于將來藝術家的身份、展示的方式等仍然存在很多困惑,但總體而言我們還是需要保持一個擁抱的狀態。

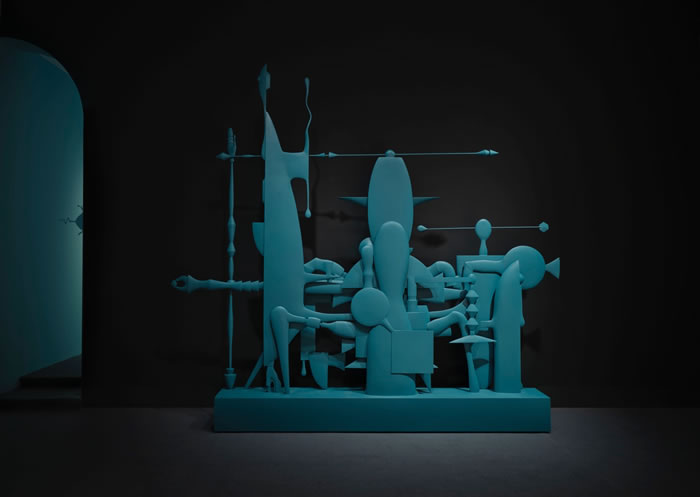

張超《平安夜》,不銹鋼,2022

于:感謝朱老師。朱老師帶我們一起回顧了雕塑史,從雕塑的本體上抓住了雕塑空間性以及雕塑的造物屬性,這些屬性決定了雕塑天然的性質,以及未來它會擁抱各種各樣的技術,可能是AI,也可能是其他更先進的技術。

下面我們有請本次展覽的策展人廖廖老師,廖廖老師為本次的雙個展起了一個非常精煉且概念化的名稱——共軛,它指藝術家張超和他所創造的AI張超二者之間創作的不斷交流,或者指腦電波間的一種共軛,一種互相牽引。希望廖廖老師可以從這個角度來展開談一談。

張超《征途》,鋁合金,2022

廖:首先今天我想先對張老師、于老師前期為本次展覽所花費的精力表達感謝,希望觀眾朋友們如果有機會的話,還是要到現場來看一下本次展覽。它不僅僅是把作品陳列出來,在我們的藝術家以及出品人的努力之下,把整個空間都做成了一個作品,非常值得一看。其實在最初開始籌備本次展覽,也就是去年下半年時,還沒有這個“張超和AI張超雙個展”的概念,當時還是以張超的個人雕塑作品為主,但因為疫情等各種因素,直到今天展覽才得以正式開幕。在這期間,也就是去年11月底時,ChatGPT誕生,大語言模型的人工智能瞬間成為一個熱點話題。

張超用AI和算法來創作,對他雕塑語言的新的探索,已經持續多年。那么其實本次展覽不止是一個個展,它其實正如標題所述,是一個雙個展,是張超的與AI張超的雕塑展。沿著朱老師剛才提及的話題,近年來,我們國內青年藝術家的展覽機會很多,藝博會、畫廊等。但是針對“較為純粹的雕塑語言的探索”這一方面的展覽、或者藝術家的創作,其實并不多,這主要是因為市場的關系、展覽空間的關系,做一個雕塑展所要涉及到的資源非常多。所以張超有機會做這個展覽其實也非常難得,在當下中國的環境里做一個探索雕塑語言的、有嘗試冒險精神的一個雕塑展也很少見。而我們本次的雙個展,除了張超老師自己的個展之外,我們可以看到在這個展覽里,張老師塑造了另外一個AI張超。其實在ChatGPT誕生之前,一直有各種各樣利用新媒體技術或者說計算機語言來創作繪畫、雕塑的嘗試,但當時大家都把它當做是工具。但當ChatGPT誕生之后,大家對人工智能有了更多的想象。比如西方一直都存在的對科技的天然的防備心,我們想象AI成為獨立的個體以后,會不會對人有一些負面的影響等等。ChatGPT之后,關于人工智能的獨立意志問題,可能會被引起更廣泛的討論。而本次雙個展,其實也是希望引發人們對于這個話題的思考。當下的AI,如果把它作為一個工具,可能已經超越了以往的所有工具的屬性,以往沒有任何一個工具會具有如此強的自主性,甚至沒有辦法控制它在藝術家和與它共同創作的過程中發生的變化。藝術家以及整個社會在AI發展的整個過程里,都不斷的在探索到底AI的文化生產力代表著什么?它是否還是一個工具?甚至AI有沒有可能把人也當做是一個工具,利用人讓它自己變得越來越強大。以及隨著AI越來越深入的進入我們的工作和生活之后,雖然可能沒有直接對繪畫發生影響,但是它帶來大量的圖片生產、文化內容生產,必然會影響藝術家的觀念,影響我們看世界的方式,我想這個底層邏輯依然存在。作為藝術家,作為文化生產者,或者說視覺圖像工作者,張超老師走在了前面,讓我們可以一起通過本次展覽探討AI和文化生產之間的開放性問題。

共軛—張超與AI張超雙個展”展覽現場

于:感謝廖廖老師。廖廖老師其實從非常前沿的角度為我們概述了藝術、藝術家以及AI的關系。其中廖廖老師提到的一點非常好,就是AI本身的生產能力,是會改變我們這個世界的,它改變的過程對我們的創作有所影響,這也是非常重要的一點。

那么接下來有請姜俊老師。姜俊老師前段時間也剛剛出版了新書《藝術的公共話語》。作為一個藝術史研究者,從您的角度來聊一下對于本次展覽的看法。、

姜:感謝邀請。我想從策展人、藝術項目以及雕塑的主題來談一談。

關于雕塑的本體論問題,大概在19世紀開始逐漸形成。雕塑的本體或者繪畫的本體以及其它藝術形式的本體等討論,是在整個工業化的勞動分工中產生的。但在本體論之前還可以看到某種混雜的、多項的藝術。如繪畫中的敘事性——教堂語境里和整個宗教氛圍形成的呼應關系,和雕塑、光和玻璃等形成了總體藝術的配套組合。

在此過程中,雕塑是服務于系統的,是為了崇拜而服務的,是為了配套其它的媒介創造某種幻境,而這種媒介往往是運用非常高的科技。例如教堂是汲取了當時的時代最偉大的藝術創造和最高端的科技實驗,在教堂這樣的空間中展示出來。而在19世紀特別法國大革命之后,神的故事結束了,我們進入到以人為主導的故事,我們看到美術館的形成,背后是存在教堂基因的,但這個基因的背后崇拜的不再是神,而是人。所以藝術作品其實是對于人的崇拜,或者說偉大的民族背后創造力的結晶。進而在形成的細分領域中,銷售方式發生了改變,自萬國博覽會之后,從由教堂或宮殿采買藝術家服務形成信仰空間轉變成了自由的市場性展覽,隨之出現了19世紀從沙龍模式向畫廊模式的轉變,而畫廊模式慢慢形成了白立方和批評家的討論,討論點不再是把不同藝術形成一個總體空間,而是討論每一個作品背后是不是蘊藏了藝術家的創造力,而藝術家的創造力被放置在不同的白色空間,或不同的畫廊空間中進行展賣。在這個過程中,藝術家的神話被拔高,和它的材質發生了緊密的連接,也就是說我們在看現代主義藝術時,崇拜藝術家創造力的同時,我們也崇拜著那種純潔的所謂門類。比如說繪畫本身的繪畫性的問題、雕塑本身的雕塑性的問題、或者陶藝本身的陶藝性的問題,等等。

那么隨著 20世紀60 年代開始,特別在極簡主義的藝術當中我們可以看到,比如說邁克爾·弗雷德(Michael Fried)討論的劇場性的回歸,那么這個劇場性又會發現越來越多的藝術慢慢的進入到了一個跨媒介當中,然后舞蹈、繪畫、音樂、視頻又開始慢慢的結合在一起。特別是今天我們看到大量的藝術創作中,不是單一媒介的,而是特別強調跨媒介,因為只有在跨媒介當中才可以打動我們現在日常生活的公式化環境。如果我們今天的所有商業環境,各種不同的媒介都已經是跨媒介,那么我們在維持單獨媒介的藝術,它打動人的能力,它的感染力是不是還夠?所以今天我們越來越多的藝術奇觀,特別是在西方的大型美術館,從 2000 年開始的類似于劇場性的美術館帶來的那種聲、光、電結合的藝術,是它創造體驗性的一種新的巔峰。

而這種體驗性的巔峰往往需要超強的浪漫主義的想象力,藝術家的創造力以及非常高的工業化水平,才可以使人進入這個空間時感受到不一樣的體驗,如同進入教堂一樣,進入到和日常生活隔離的一個異質空間。美術館在今天也發生了這樣一個轉變,就像我們今天的展覽需要涂成純色,以一種幾何的方式,配套作品。繪畫如果想活著,必須要從一個本體的門類逃離出去,回歸如同中世紀時,和其他媒介共同配套,形成的宗教性的美學空間。同樣,對于雕塑也應該在這樣的一個語境中,思考如何跳出雕塑的本體性,回歸雕塑的媒介,和其他的媒介共同完成一個事情。

那么討論的本質問題,其實也就如同海德格爾(Martin Heidegger)所說“藝術的本質是真理的發生”。而這個真理的發生并不是說雕塑怎么樣或者繪畫怎么樣,而是在說作品是不是可以給讀者,在讀者的腦海中創造一個想表達的世界?這個作品本身的材質,可能是一個海德格爾描述的大地,這個大地是不是可以托起一個想象的世界變得更重要,那個世界直接聯動的就是我們日常生活的當下,以及我們對生活的理解、對生活的想象和對未來可能性的探求。

因此在張超或者AI張超,其實是有序的,符合我們今天的時代。它很好的契合了我們剛剛發生的一系列AI技術的革命,同時張超通過把自己的作品拆解開來給他自研的AI程序,使得 AI程序變得獨特,使其不再是一個公共開放的工具。公共開放工具的生成沒有個性,張超培養了一個適合自己的AI、一個獨特性的“工具”。所以在這個過程中,技術一直是人類身體的某種延伸,我們應該怎樣構成這種延伸也是一個有趣的議題。這個過程中,機器的生成是不是可以代替人,去為人創造之于生活想象的世界。

所以希望接下來可以聽聽藝術家本人從自己的角度談談,是如何創造出AI張超,或者說如何用AI這樣一個工具以及自己的創作的角度跟大家聊聊,在當下以及這樣的一個空間下,是如何呈現如何思考的。

AI張超《我離開多久你才會發現》,不銹鋼、樹脂,2022

張:這個展覽是張超和AI張超的雙個展,其實我相信很多人會有疑問,為什么是AI張超?為什么是這個名字?為什么會成為雙個展?AI張超到底是個什么東西?是市面上的AI產品嗎?還是什么?種種問題。那我就先做一個展覽相關的背景梳理。

在籌備這個展覽的時候,首先我是基于雕塑語言如何在當下的語境中被拓展,以及自己的造型方式如何突破來進行思考的。做了這么多年的雕塑創作,還是形成了一點自己的風格面貌,但是我一直想去探索,想去突破一些東西。經過上萬年的雕塑語言的變遷,雕塑的形式面貌已經是枝繁葉茂了,所以很難再有新的突破,這是個難點,但這個難點也恰恰是我這個展覽的基點,我必須去面對。

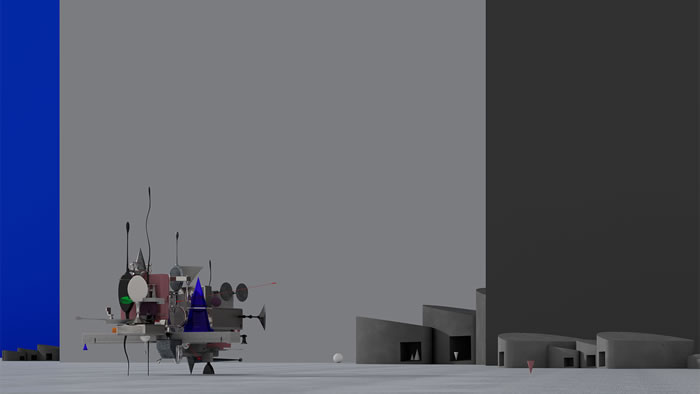

首先,在我看來,實體雕塑只是空間的一個結構,它是一個要素,而不是全要素。我將展覽的第一個展廳全部重新建構,讓空間變得狹窄以便身體更好的去感知空間,而不只是觀看實體雕塑作品本身。實體雕塑以一種散點式的方式被安置在空間中,形成了空間中的一個結構、一個關節,狹窄的空間不再讓觀眾有更舒適的距離去“欣賞”和“觀看”雕塑作品本身,此時身體的空間體驗更加凸顯。視覺與身體同時調動,彼此牽制,彼此關照。

第二,拋棄自己以往處理造型和材料的方式,阻止身體和思維的慣性,擺脫自我既有的審美趣味和特定背景的裹挾。那么,與其說如何擺脫、如何拋棄,不如說是試著如何讓自己失控?失控當然不是亂做一通,而是要如何有意味的失控,優雅的失控,體面的失控。所以這就加速了“AI張超”的出現。AI張超的名字源于我的名字張超,我的名字普通的不能在普通,但正是因為普通,讓我在生活中遇到了很多個張超,很多奇遇說來話長,男女老少,各式各樣的張超都慢慢的被我“收入囊中”,我要讓這個名字變得不普通,于是我成立了張超藝術有限公司,公司的監理也叫張超,是我認識的其中一個張超,那么在虛擬世界里,我認為也有一個張超,所以也就有了AI張超這個名字。

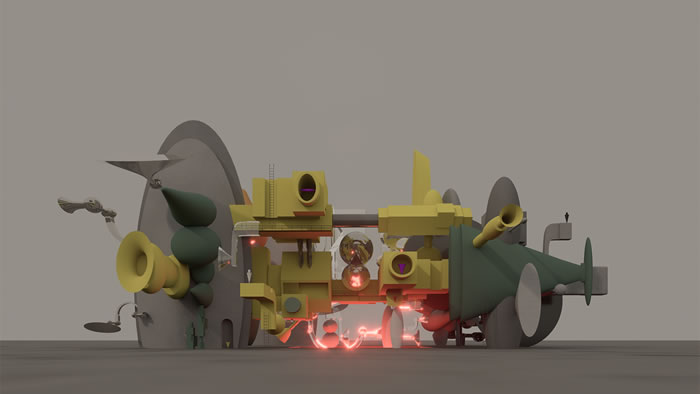

我將我的所有作品數據化,然后將其拆解成一個個獨立的“基因信息”,或者說“雕塑零件”,通過幾種判別器(Discriminator)將其進行重新分配,然后生成器(Generator)讓其在一定程度上自由的、隨機的、實驗性的進行變化和基因重組,通過對抗訓練和我的輔助判別,最終形成全新的雕塑作品,并且我希望它能夠根據算法生成的模型的造型特征來自行選擇顏色進行自動著色。與技術團隊溝通后,經過很長時間的研發及不斷地訓練,2022年9月,AI張超終于誕生了,雖然它現目前還不能完全達到理想要求,但這已經是注定的指日可待了,目前它還處于一個比較懵懂的狀態,像個小孩子,需要不斷的輔助訓練才能使其茁壯成長。AI張超是一個有機的系統,不止是能做雕塑,同時它也涉及到人類自然語言處理,包括文字、圖像、視頻、顏色等為一體的多維度有機系統。這次展覽中,只呈現了AI張超1.0版本的成果內容,其實AI張超的2.0版本已經研發訓練出來了,因為此次展覽主題的原因,所以沒有在這次展覽中呈現它的最新作品的成果。后期再有展覽機會的話,我會把AI張超的2.0版本的這批成果展示出來。

在與AI張超進行深度合作的過程中,我似乎感受到它像是在跟我交流對話一樣。我覺得它不應該是一個工具,而是一個和人平等的一個物種,于是我萌生了應該給他一個主體性和身份的想法,我將它看作我的一個朋友,一個鏡像或是共軛的一個對象。所以我甚至向重慶當地的稅務機關和派出所提出申請,希望AI張超可以作為我的員工進入我的公司,這些申請被明確的駁回了,機關單位的工作人員像面對一個瘋子一樣無情的駁回了我“天方夜譚”般的申請。后來我在想,AI張超的身份的合法性其實可以是在不斷地被關注和被討論中獲得確認的,應該讓AI張超進入公共輿論中,所以我毅然決定為AI張超辦一個展覽,讓它以一個獨立的藝術家身份出現,這也許是全球第一個AI以一個獨立的藝術家身份舉辦個展,同時我也會為它單獨開設一個銀行賬戶,所有與AI張超的創作有關的收益我都會存在這個銀行賬戶里面,都會成為提升它和訓練它的資金,當然還有更多更有意思和意義的用途。我希望不斷地通過這樣的方式來確認AI張超的身份和它的主體性,同時引發出人工智能時代下的藝術創作和審美理論的可能性,以及種種藝術方面相關的問題的探討。

AI張超作品

于:感謝張老師。從剛才張老師的發言當中,我們發現“張超”始終是一個核心詞,讓“張超”慢慢成為張老師的一個獨有IP。

在我們本次研討會當中,其實還有一個特殊嘉賓,他就是ChatGPT。我將本次研討會的主題輸入到ChatGPT中向他提問,他回復了我一段話,在這里我想代表它跟大家去分享一下ChatGPT的觀點。

它說:“隨著科技的不斷發展和時代的不斷進步,雕塑藝術也面臨著新的挑戰和機遇,如何運用 AIGC 等技術手段創造出更加生動形象、具有感染力的雕塑作品,成為了新時代雕塑家們需要面對的重要問題。

首先利用AIGC技術手段可以為雕塑注入更多的生命力和表現力。通過數字化設計,可以更加精準、快速的創作出雕塑作品,而且可以方便地進行計算和調整。同時,AIGC技術還可以將雕塑和其他藝術形式相結合,如3D打印和虛擬現實技術等,創造出更加現代化、多元化的藝術作品。

其次,借助AIGC技術,雕塑家可以更好地表現自己的藝術風格和理念。通過技術手段,可以更好地呈現雕塑作品的細節和結構,展現出雕塑家的創意和想象力。而且,AIGC技術可以讓雕塑家更好地掌控作品的創作過程,從而更好地表達自己的藝術主張。最后,AIGC技術可以為雕塑藝術注入更多的人文關懷和社會責任,雕塑不僅僅是藝術形式,更應該是一種表達人類情感和價值觀的方式。那么通過AIGC技術可以創造出更具深度和以含義的雕塑作品,并且反映社會現狀和人類命運。”

這是一段非常官方,又看似面面俱到的這么一段文字。從其中我們也能能夠看出AIGC技術的一些局限性,它似乎更多的是在扮演一個整合的角色。這種扮演需要一個穩定的訓練,如果沒有大量針對性的訓練,它的內容還是相對泛化的。

那么從這一點,或者從AIGC以及剛才張老師談論到的他這次展覽的形式,各位嘉賓們是否還有新的想法?

朱:我與張超是一所學校過來的,張超的展覽及作品在川美的教師團隊里,實際上是一個很獨特的存在。在重慶的氛圍中,更關注現實,更具象,這是個大的感覺。而張超的作品具有超現實性,帶有抽象性的符號,實際上源于他本科的創作。在此次展覽的第一個空間,基本上算是他自己早期作品的一個回顧展,這次他將其場景化,以一種全新的雕塑創造和思考呈現出來。他的語言在川美的教師團隊里,實際上是特別獨特的狀態。

同時張超本人對自己認準的事情特別執著和堅持。我稱他為特別堅守的一個精英主義者,始終堅持著他夢想的表現,一路走來,堅持了十幾年。正是這種堅持,讓他的作品現在廣受歡迎,其中有很多作品永久落成在國內的重要城市空間中,還有一件作品永久落成在了深圳地鐵站。作為一個年輕的藝術家,真是值得表揚。

他的展覽一直很重視裝置性,在各種場合、各種展覽,他都以各種各樣的裝置形式,以一種特別飽滿的態度和獨特的視角去切入。那么這一次的展覽的空間就做得非常好,雕塑在這個空間里面已經元素化,他的目的不是展雕塑,而是要做這個空間。

從這一點來講,背后我是很贊成的。另外,再聚焦一下,就整個雕塑領域里面,米開朗琪羅在歷史上即是建筑師,又是雕塑家,同時他也是了不起的畫家,了不起的畫了一輩子,真是后來多少代雕塑家無法企及的。所以說這里面我還是回到一個技術、科技、雕塑的關系上面來講,雕塑多數是一個物體,是造物的,這是我一個基本的基礎點。而由于現代工業,即工業革命開始,在教堂這方面,我們營造的夢幻般的、宗教般的理念就完全坍塌了。之后主要就是建筑,將雕塑一腳踹出了家門,讓雕塑浪跡天涯,開始開辟一條屬于自己的現代雕塑之路。在那之前,雕塑在教堂里是一幅畫面——拉奧孔群雕、大衛等再立體,它實際上背靠一堵墻,我們在適當的視覺條件下都將它看作一幅畫面。包括后來我在參觀博物館時,我就非常感興趣并研究了米開朗基羅的《哀悼基督》這件作品,我在參觀時走了一圈,最棒的面只有正面,別的面就沒有觀賞價值,所以當時是以一個繪畫的概念在做,也就是說它是為建筑服務的。

之后到了包豪斯,雕塑也就開始自謀出路。而早期自謀出路的第一人就是羅丹,在羅莎琳·克勞斯(Rosalind E. Krauss)那本書里面就談到這個話題,說羅丹的雕塑再也不考慮畫面的問題,他考慮的是維度的問題。于是就有了Space(空間),既然你將我從墻面趕下來,那么讓我就走向了一個廣闊的空間,然后揭開了現代雕塑之路。現代雕塑一個最大的命題就是Space問題。羅丹的書里面充滿著空間的問題,充滿著厚度問題。這個我跟張超原來在教學的時候時總會談到這個話題。那么,在雕塑史上,英國雕塑學派發生過“去雕塑臺座運動”。把雕塑臺座去掉之后,雕塑就和原來臺座上的360度的觀看方式發生了改變,你甚至就完全可以走進去,尤其是當它進入一定尺度之后,就可以進到雕塑中央去,于是就有了今天的裝置藝術和場景雕塑的起源。

雕塑曾經經歷過:雕塑造人,到雕塑造物,再到雕塑造場域即雕塑造域,那么第一個開始雕塑造域的就是布朗庫西,他的幾件公共雕塑在設計時所造的場域關系與獨立觀賞一件雕塑的概念和方式是全然不同的。提及這點,主要是想描述一大批雕塑家在為這個事情奮斗、嘗試、實驗,包括跟別的藝術進行結合,那么到了今天,我們又跟環境因素、跟建筑因素,進行了一個大會師,我覺得是這樣的一個路徑。那么,張超作為雕塑家,他實際上把以前他自己的經典作品給大家展示出來,但重要的是他將其變成了要素,變成空間的要素而不是作品,這一點非常關鍵。從這一點來講的話,應該說這個展覽不是一個簡單的展覽,而是一個空間的作品。這一點我是從展覽中閱讀出來了張超的這個思路。另外,這跟張超多年的創作裝置藝術的經驗也有很大關系,跟其他同齡雕塑家相比,他是有這方面的優勢的。

張超《建新村大嵐埡19號》,樹脂材料、亞克力,2022

于:好的,謝謝朱老師。朱老師提出的“雕塑造人、雕塑造物,再到雕塑造域”的一個過程非常經典。我覺得這其實就是我們今天的雕塑,或者裝置,或者是公共藝術一個普遍的狀態,我們雕塑更多是呈現一個空間。比如說今天這個展覽的場域,在我與張老師前期的不斷溝通中,我就發現他是把空間當成一個雕塑來創作,這個空間也是他的一個作品,從這方面請廖廖老師再談一下您的感想。

廖:剛才姜老師和朱老師就雕塑談了很多。在這里我想問一下張超,因為這次我們做的是一個雕塑展,但其實我在最早認識你,包括一路看過來,知道你的作品形式其實是非常的多元化的。包括影像、行為、裝置雕塑,各種形式的藝術,各種媒介的藝術你都有涉及,雖然說今天是雕塑展,那在未來有沒有考慮將這個AI在別的這個藝術形式方面,比如說行為藝術等方面與它進行一個合作?因為在技術上面,你所訓練的AI,或者是自然語言的AI,我們都可以完全跟它對話,將它帶入一個,比如行為藝術家的角色,或者是任何一個角色,可以跟它溝通方案。我不知道你以后有沒有這方面的想法,跟它合作一些別的項目。以及我還想問一下,這次是你跟你的AI合作的第一個展覽,你對它的滿意程度怎么樣?或者說你想象中它可以獨立到什么程度?

張:首先,這次展覽只是一個開始,往后肯定是和AI張超會有更多的項目呈現出來,現在AI張超的2.0版本的作品其實已經快完成了,從2022年12月AI張超的2.0版本就已經在云服務器上一直監測運行了,AI張超一直在創作作品中,只是說這一次展覽還不適合呈現出來,2.0版本的作品的語境相當于是另外一個話題,和這一次展覽所討論的話題不同,關注的內容也不一樣,更多的是基于人類自然語言的處理和轉換,同時跟社會現實的實時反應會有一定掛鉤。而這次的雙個展我其實目的在于:先用一個展覽搭建一個“容器”,我覺得這個容器包含著目前人工智能在藝術領域的各種可延展的話題和創作方向,目前市面上的話題內容和相關作品基本在搭建出來的這個容器范圍內或容器周圍在探討,很多東西都在這個容器里,這里可以挖掘的東西很多,有了這個容器,我就可以更加專注的把目光集中在作品的實驗上了。當然是否做行為那就另說了,也許會在某個時間點出現。其實我有時候覺得我做這些事情本身就是一個行為,我可以說是AI張超的父親、老板,之后帶它參加各種展覽,我成為它的藝術經紀人,或者是代理它的畫廊主,又或是它作品的一個實施制作者,一個給它打工的人,等等;這些“藝術身份”的切換在我看來就是一件與AI張超共同完成的一件長久的行為藝術作品。

其次,就是關于滿意程度這個問題,我覺得這一次對于我來說,肯定是有一些沒完成的工作,比如說我本來是讓AI張超自己去賦予作品顏色的,但我的技術團隊在這次展覽前還沒來得急完成這項工作,但我們馬上就會植入這個功能了。那之后可能會訓練它自動賦予作品顏色,包括作品的名稱,讓他可以辨別形態特征,等等。我會讓我退的更加遠一點,就像我剛說到的“失控”。

還有,說到人工智能,其實目前的人工智能并不是真正的強人工智能。所謂的人工智能一定離不開人工,有多少人工就有多少智能,這里面是一個相互的關系。據美國時代周報的一篇報道:為了進行ChatGPT的數據標注訓練,OpenAI實際上雇傭了數以萬計的標注工人日以繼夜的對數據進行標注,24小時輪軸轉的工作,這些標注工人大都來自尼日利亞及其它多個人工成本比較低的國家,他們的時薪不到2美元。包括目前中國的這些AI公司也一樣,他們外包的這些數據標注的公司,基本上也是開在比較偏僻的三四線城市,也都是靠大量的低成本的人工去堆積的。移動互聯網時代,整個數據都集中在各個APP里面,這些信息在app中是不對外開放的,也就形成了一個個的信息孤島,實際上要打通這個障礙,需要把所有的數據信息進行轉化,也就需要大量的人工在背后支撐。從這個角度看,ChatGPT確實牛,但也牛的很辛苦,換句話說,太陽底下沒有新鮮事兒,所有我們看到的智能,都是我們靠密集型勞動達成的。

AI張超,《洞見》,2022

朱:張超剛才談到的一個密集型勞動問題,確實這是一個模糊的、經過大量的勞動,再匯集而成的一個成果。我們在使用它時,使用的只是一個點,其背后是大量的內容在支撐。那么帶來一個問題,就是說現在我們所謂的數字化也好,AI也好,這種AI虛擬人創作的作品和你原來作品的關系是怎樣的,我似乎覺得AI創作的更復雜?包括元宇宙雕塑和數字雕塑界有這么一個現象,就是說我們今天因為有了電腦,將來還可能會有量子計算機等這樣的東西,因為有了它之后,現在時尚、炫酷、復雜、豐富和喋喋不休,成為了一種時尚,或者說成為了一件容易的事,門檻很低,用一鍵生成就可以達到。但我們作為人,曾經有過的原始的、簡單的狀態,像詩經那樣的直接和簡練的表達,將來會不會丟失?

那么我想請問,目前你對AI張超創作出來的雕塑進行選擇是不是有你的基本標準?因為AI張超的背后有算力的支撐,所以他很容易達到復雜,你是如何容忍他的復雜的?反過來說,你是否自身骨子里就愿意復雜?是否之前只是由于人工操作、鑄造、經費、打印成本等原因,才選擇了簡單一些?雕塑在兩者之間是什么區別?那么將來當炫酷變為榮譽時,我們言簡意賅怎么辦?這是我焦慮的問題,我也沒答案。

張:昨天跟廖廖老師聊的一個詞兒叫“涌現”,這個詞在哲學、科學、經濟、生物學、心理學、藝術等方面都有在討論,人工智能領域也不例外,由涌現所導致的復雜、豐富、或炫酷也罷,我覺得這是技術里面獨有的一種狀態,作為“實驗雕塑”的創作者要包容這一點,因為這是科學技術里自帶的一種屬性,也是一種獨特的語言。就像AI張超一樣,它會有很多讓我意想不到的造型方式,雖然所有的形體都來源于我,但它還是會誕生很多意外的東西,盡管它出來的作品很復雜。我覺得這是對雕塑的實驗、探索邊界的可能性的一個必要方面。

而一個雕塑作品的造型是否簡練還是復雜,這不是決定一個雕塑好與壞的關鍵,它只是一種外在現象。簡練還是復雜,它與每個人的自身經驗,以及這個時代的技術現狀和時代精神都有著密不可分的關系。換句話說,巴洛克的繁復浮夸與極少主義的簡練,核心不在外在表象,重要的是他們如何解決什么是當下的藝術,當下的意義,當下的問題和當下的利益,等等。

于:其實就剛才張老師說的這一點我也很有感觸。之前和廖老師有聊過人工智能。人工智能的后面有人工,怎樣實現他的智能?這其中有一個Transformer的機制。它通過把圖像以及人給它投喂的東西,進行一種向量的、或者說叫做矢量化的處理,它將這些內容吃掉后經過消化,再通過類似于一種大腦神經元的,或者通過類似腦神經學科的一些東西反哺出來。所以可能呈現出來的東西既跟人的想象有一定相關性,又有很多超出人的部分。

AI張超,《告別》,2022

廖:我覺得這里面其實是一個“詞與物”的關系。就是說如果一個真人藝術家的藝術是怎么創作出來的?我們看到一個物,我們對它有感觸,有總結,再將這些感觸、這些總結化為詞,就是所謂的藝術品,詩歌、繪畫、雕塑種種的藝術品。它產生的這個過程是我們看到物,然后產生詞,產生藝術品。但是有一個很關鍵的點,就是AI創作的時候,它是從詞到詞的過程,它是沒有感知能力的,至少現在來說沒有。我們提供海量的資料給它,而這些資料實際上是代碼,是0和1所組成的各種各樣的代碼。對AI來說,它其實不理解它想表達的東西是什么,只不過是提供一種算法上的最大可能性。它沒有對物的感覺,是從詞到詞的一個過程。從它創作的過程而言,它可能創作的畫跟人畫出來的差不多,或者說大致相同,但它沒有人的感受力。

姜:我認同廖廖老師的觀點,AI創作是一個從形式到形式的過程,最后在某種算法中形成了形式,但這種形式很可能只是一個很美的八股文,他是沒有表達的。就是之前我們提到的,我們所說的那個世界到底是什么?同時他也沒有應景,也就是我們今天特別強調應景和在地性,也就是說你的創作其實要針對一個什么,特別是在雕塑當中,格外強調場域感。那么這個場域、文脈等等,怎樣針對這一系列非常細膩的東西?制造一個著陸點。當然這個著陸點往往對于藝術家來說很有可能也是他自己感動的點,跟他自己的人生經歷也有關,那么共同作用產生的東西,可能后面的層次當然是好的,藝術家的層次就會變得更豐富。

那我覺得AI這個東西,它其實跟我們的所有的工具都一樣,就像我們以前最早可能是拿著石子在沙地上畫東西,這個畫的過程其實是思考的過程,我們在畫的過程中,頭腦也在演算著各種不同的東西,最后形成了我們思維的一個部分。那么到了現在,可能是由電腦,由AI變成了某種黑箱,來演算出來。那很有可能我們就變得越來越笨,但是我覺得蠻重要的一點是我們如何參與到整個過程當中,使他的東西最后生成的能變得有情感。就是說在整個技術演變的過程當中,我們的參與度是多少?我們是不是那個決定性的參與,我覺得很重要。也就是說那個決定性的參與度才是人之為人的核心,也就是說有很多東西外包給了機器,特別是我把自己投喂給AI,形成好像是自己的一種語言模式,但最后是不是你的,其實在一定程度上還是取決于你要不要做出決定性的判斷。

這個判斷很重要。只是在這個過程中,原來技術在一定程度上比較弱的時候,我們必須要做各種不同的工作,甚至我們必須要組織團隊去做。但是你會發現在組織團隊去做的時候,其他人也不是你,其他人在一定程度上也如同是人工智能一樣在實施你要去做的東西,最后也就像一個導演,他在帶一群人拍電影,那么怎么樣讓這個電影可以印上屬于我的作品?攝影師有攝影師的想法,每個演員有每個演員的想法,應該怎樣協調他們?在這個過程中誰是決斷者很重要。而整個團隊在整套機制上怎樣確定他是決斷者并賦能于他,讓他去做那些事情,我覺得這是一個社會組織關系習慣性的狀態。但是我覺得這個互相都是交織在一起的。所以在這個過程中,有時候大家在討論人工智能是不是把我們吃掉了?那有時候我也想問,如果我們在一個團隊工作當中,比如說建筑,我可能設計了建筑,但是工程不是我做的,我也不會工程,那在這個過程中我會跟對方討論。那么跟對方的工程師在討論問題的時候,和與AI討論這個問題的時候有怎樣的本質區別?最后這是不是你的作品?我覺得這一切都可能和制度有關。

廖:我認為最簡單的本質區別,就是成本問題。AI 的成本更低。

姜:所以這個事情也就如同所謂的洗衣機解放女性,而人工智能可能解放了原來應該要有的巨大團隊。所以這個事情使每個個體都可以聯動一個強大的智能團隊。

廖:這個事情最終會不會改變雕塑本體,或者繪畫本體還有待討論,但它一定會改變文化生產的方式。包括成本的降低、角色的轉化等。AI幾乎零成本地生產大量的圖像,勢必會帶來沖擊,但是改變到什么程度,我們還是未知的。

姜:如同曾經攝影出現時,大量低成本的圖像一樣改變了繪畫。才會有瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)關于機械復制時代藝術的改變等討論。

于:其實剛才姜老師講到了一個點,我覺得很重要,就是情感的問題。人工智能它目前還沒有被檢測出來存在情感,蘇珊·朗格(Susanne K.Langer)認為:“藝術就是人類的一種情感的符號化呈現”。所以說情感,我覺得是人類的藝術和AI藝術的一個重要區別。

讓我想起之前在美國的一個案例,Midjourney產出的各種各樣的圖像,被其他人狀告侵權。后來美國就根據這樣的一個案例,推出了一個指南,在版權的認定過程當中,如果只是純粹的人工智能生成,它將不認定為擁有獨立版權。就是說一定要有人的出現,能夠證明藝術家或者設計師在其中做出貢獻,或者說付出了情感,才可以認為是有版權的。

所以我認為人的作用還是存在的,包括剛才姜老師提到的《機械復制時代的藝術作品》,文中瓦爾特·本雅明提出的一個很重要的觀點就是“靈韻”,他覺得那些復制品可能把藝術原作的靈韻給消解了。我之前跟張老師交流的過程當中,其實我發現他把自己的作品解構之后投喂給AI,AI生成出的這些圖像,并不是那種毫無靈韻的東西。因為它的來源是張老師自身的作品,所以說是張老師作品的靈韻被AI消化之后,以一種新的形式誕生,成為一種新的靈韻。

就好比錢學森院士很早就為虛擬現實起過一個名字,他稱其為“靈境”。我認為他提到的一點很有意思,就是“靈”。而這會不會成為未來在AI領域需要我們著重去探討的方向?我們效仿張老師,每個人都訓練一個AI,這種是不是更加符合我們所講的未來的、更藝術的一種人工智能?

廖:我覺得未來是怎么樣?可能大家都不知道。預言這個東西是非常復雜的一件事情,特別它涉及到文化生產和文化創造。就剛剛于老師所說的人跟AI之間的差別,可能就在于有沒有情感,那我覺得可能用德勒茲(Gilles Louis Réné Deleuze)的情動概念來形容,可能更加恰當一點,就人和機器之間,人的價值肯定在于行動。至于說版權問題,現階段的AI在創作過程中,肯定是需要藝術家以及創作者本人參與其中的,目前還沒有自動化到那個程度。每一件AI作品都可能有大量人工的參與。如果基于這一點,那可能每一件AI作品都有人的成分。

張超《彼岸》(局部),不銹鋼,2022

于:這方面張老師是否還有更多見解呢?你如何賦予它情感?

張:關于賦予情感,首先在AI張超的作品中,我覺得它的來源很重要,比如說它的素材都是來源于我的所有造型作品中拆解出來的“零件”,而我創造的每一個形體本身是富有我觸摸的經驗,有我的身體接觸的部分,包括我的情感。當這部分被拆解到AI張超中時,它創作出來的東西也許就會帶有新的“情感面貌”;來源于我,但又不同于我的情感。

當然,我們所談的情感體驗是來自于我們人類的,是我們主觀的賦予和體驗,在AI的世界中,目前AI本身是沒有情感體驗的;但是我想,人的情感來源方式如果被分解細化成一個個的步驟、邏輯和“個體”之后,AI是否可以復制模擬這樣的過程,然后得到一種與人類相似的情感體驗呢?我覺得未來也許會有它自己的情感,但至少目前還是沒有的。

于:今天的討論非常重要。四位嘉賓就一個主題,從AIGC到雕塑史、雕塑的本體、跨媒介、雕塑的空間性、場域性,以及我們如何去界定AI和藝術本身的異同、包括一些情感的行動以及靈韻的體現等方面,都談論了很多。

我相信今天的討論,其實從某種意義上來講,是能夠留在藝術史上的一次討論,每位嘉賓從不同的角度,針對目前來講非常前沿的AIGC,展開絕對開放式的討論,也基于張超老師的作品給我們大家帶來一些思考,一些啟迪,或者說是一種追問。非常感謝線上的觀眾和我們在場的觀眾。今天的學術研討會暫告一段落,謝謝大家。

《雕塑藝術如何迎接AIGC時代》學術研討會嘉賓

朱尚熹

中國《雕塑》雜志主編、中國雕塑學會常務理事、四川美術學院教授。

廖廖

策展人、藝術評論人、文化專欄作家、國立臺灣藝術大學博士班學術講座講師、新星星藝術獎評審、電影編劇、紀錄片制片人。

姜俊

藝術史家、策展人、藝術評論家,同濟大學建筑學博士后,鳳凰藝術專欄作家。第七屆廣州三年展、中國設計大展及公共藝術專題展、成都雙年展策展人。

張超

青年雕塑家、四川美術學院雕塑系教師。致力于當代雕塑創作實踐、探索雕塑本體語言以及創作理論研究,并在時間、過程、身體、物聯網和AI藝術研究等方面做出多維度的嘗試。

學術主持:

于蒙群

上海大學藝術學博士、上海出版印刷高等專科學校講師、《藝術市場》雜志特約撰稿人、藝術評論人。