長達10年的版權混戰

搶占“收租院”

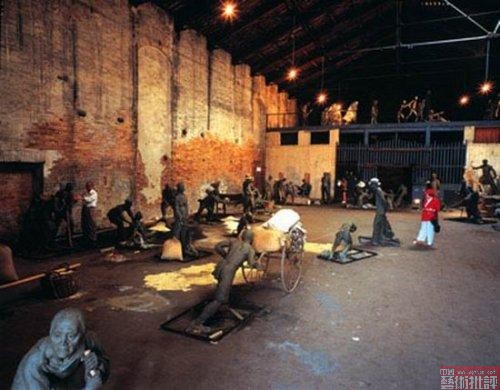

10年前,蔡國強的《威尼斯收租院》得了威尼斯雙年展金獅獎。但他認為作品是自己的,拒絕把獎金分給11位在展覽現場復制《收租院》的助手。龍緒理很生氣,對媒體說:“我感覺蔡國強才是在所謂行為藝術下剝削農民的大地主劉文彩。

《收租院》在德國法蘭克福申恩展覽館的展出2010年1月就要結束了。這次展覽籌劃3年,花掉5000多萬元人民幣。不過一切代價都是值得的,《收租院》轟動了德國,老外看得目瞪口呆,藝術家將《收租院》畫下來,歐洲藝術電視臺也播放了展覽紀錄片。“展廳人滿為患,想不到《收租院》在新的環境中會再次煥發容光。” 四川美院重慶美術館館長馮斌告訴《新周刊》。

作家戴晴參觀后感慨:“原件的沖力大大超過蔡國強的再創作,他只把自己弄成一個挨罵的獲獎人。”但蔡國強并不介意任何罵名,從1999年《威尼斯收租院》開始,蔡氏收租院不斷繁衍。光是2009年,蔡國強就有《畢爾巴鄂收租院》、《臺北收租院》誕生。《收租院》現身法蘭克福時,《臺北收租院》也在臺灣“泡美術館”展出。不明所以的人很暈:到底有多少個“收租院”?

《收租院》原作

《收租院》是“美術界的原子彈”

74歲的四川美術學院教授王官乙是《收租院》的主要作者,這次展覽,老先生護照都辦好了,可是因為太激動,臨行前得了腦溢血,沒去成法蘭克福。

1965年,29歲的王官乙和川美雕塑系老師趙樹同帶領應屆畢業生李紹瑞、廖德虎、龍緒理、張德熙等受大邑地主莊園陳列館邀請創作《收租院》。他們和一位民間藝人,圍繞劉文彩對農民的盤剝展開敘事。

劉文彩是坐擁8000畝土地的大地主,據說這位“川西教父”還是西南一帶巨富,富到為六弟劉文輝養兵打仗,富到他掌舵的公益協進社敢跟蔣介石叫板。

為了趕國慶,他們四個半月就干完活。群雕有114人,道具108件,分交租、驗租、過斗、算賬、逼租、反抗、上山打游擊7部分,26個情節,全長近100米。傳統泥塑手法加上黑玻璃球做眼珠,籮筐、雞公車、谷風機等直接當成現成品,沒錯,要的就是超級寫實主義。

四川美協知道后急忙上報中國美協秘書長華君武。不久,華君武、王朝聞、劉開渠、郁風都去了大邑縣。隨后,中國美協邀請王官乙等人在中國美術館現場復制了其中的40多件雕塑。1965年11月,這些作品在北京引起轟動。“每天將近一萬人參觀,共有300萬人登記。七八個大使館要求去他們國家展覽。”王官乙說。華君武很激動,他說這是“中國美術界的原子彈”。

《收租院》的社會影響也不小,人們覺得劉文彩比“半夜雞叫”的周扒皮還壞。劉文輝1959年就調到北京當林業部長了,但因為劉文彩,紅衛兵甚至跑到史家胡同要“揪出大地主的弟弟”,好在周恩來將他轉進解放軍醫院保護起來。

1974年,四川省委撥款30萬,讓原作者和川美雕塑系再創作《收租院》。1978年,玻璃鋼鍍銅《收租院》面世,有99個真人大小的人物,分交租、驗租、過斗、風谷、算賬、逼租及反抗7部分,這就是正在法蘭克福展出的《收租院》。玻璃鋼保質期只有30年,目前重慶美術館正在進行翻制鑄銅,希望《收租院》可以永久保存下去。

蔡國強在威尼斯做的《收租院》

反對《威尼斯收租院》

獨立策展人哈拉德·塞曼稱《收租院》是世界上最前衛、最現代的作品,他的好友萊勒·卡爾哈爾德是德國卡塞爾大學美術學院院長,兩人狂迷《收租院》,萊勒甚至研究了20年。1972年,萊勒與塞曼邀請《收租院》參加第五屆卡塞爾文獻展,但因“文革”被拒。1980年塞曼成為威尼斯雙年展策展人,一直到20世紀最后一屆,他的《收租院》情結始終存在,這一點蔡國強很理解。

1999年威尼斯雙年展,蔡國強請來龍緒理等11人現場復制《收租院》,并因這件作品捧回金獅獎。

雖然蔡國強的意圖是把“做雕塑”變成“看做雕塑”。但1999年6月12日,雙年展開幕當天宣布蔡國強獲獎后,請去的雕塑家就停止了工作。5天后,蔡國強也離開威尼斯。“觀眾根本不可能看到‘看做雕塑’的表演過程。”當年的川美美術學系副主任島子說。

蔡國強強調作品帶有“行為藝術”因素,但王官乙不這么認為:“自己連手都沒動過。”他說,蔡國強挪用《收租院》之前,他們毫不知情。蔡國強只找了王官乙的學生龍緒理,龍夫人是艾青的侄女,自然靠近北京藝術圈。

王官乙說:“龍緒理以為只是幫助復制《收租院》作宣傳,沒想到蔡國強會當成自己的作品,而且龍緒理從沒出過國,免費去意大利,還有1000美元打工費,也就答應了。”龍緒理在威尼斯給王官乙寫信:“蔡國強最后給出的完成作品,僅有50余件焊有鐵架,只有30多件雕塑成型上了泥。”

因為《收租院》,萊勒促成卡塞爾大學美術學院和四川美術學院結為友好院校。所以,這位《收租院》的鐵桿粉絲看到蔡國強的復制品很痛心,他不顧與塞曼的交情,告訴王官乙:“(《威尼斯收租院》)簡直是對《收租院》的侮辱,復制得太粗糙、草率,破壞了原作的形象,損害了四川美術學院的聲譽。”

蔡國強就是大地主劉文彩?

王官乙說:“蔡國強將《收租院》搬到意大利,加上威尼斯三個字,這純粹是一種竊術、幻術和商術,所謂的與現代藝術的‘復制’掛鉤就是侵權行為,所謂的‘行為’也是省運費及其他成本的一個高明運作。”蔡國強申辯:“整個活動沒有任何商業行為。古根海姆西班牙館及瑞士、美國的收藏家提出過收藏,被我以這些雕塑的實體不是作品而拒絕。”

1999年,蔡國強的《威尼斯收租院》得了金獅獎后,他認為作品是自己的,拒絕把獎金分給11位在展覽現場復制《收租院》的助手。龍緒理很生氣,對媒體說:“我感覺蔡國強才是在所謂行為藝術下剝削農民的大地主劉文彩。”

批評家王林認為《收租院》是中國唯一一件未受到西方現代藝術流派影響,并具超前性、創新性的世界級作品。而島子則說:“蔡國強的復制,實質上是挾后現代藝術手法和綠卡藝術家特權,公開侵犯了包括《伯爾尼公約》在內的著作權法。”

同時,在北京,藝術家隋建國、包泡、汪建偉和評論家劉驍純、巫鴻、李陀等召開“《收租院》與當代藝術”研討會,他們把票投給蔡國強,認為《威尼斯收租院》是后現代藝術中常用的復制、挪用的藝術手段,是對經典作品的“引用”,而非侵權。塞曼也為蔡國強辯解:“不然安迪·沃霍爾及許多其他藝術家也都侵犯了著作權。蔡國強展示的是一件進行中的創作,而非這件偉大作品的復制品,何況這些雕塑人像也不是要出售的,而是會在展覽期間逐漸毀壞。”

可是王官乙堅持認為蔡國強做《威尼斯收租院》與臨摹羅丹的雕塑或挪用達芬奇的《蒙娜麗莎》不同,因為羅丹和達芬奇作品保護期已過。“按《伯爾尼公約》著作的保護期,《收租院》原作者有19位,死了3位,還早著呢。”王官乙說。

2000年5月川美在重慶召開《收租院》著作權新聞發布會,院長羅中立宣布著手起訴意大利威尼斯雙年展組委會、展覽主持人塞曼及獲獎者蔡國強。王官乙向《新周刊》回憶: “我去咨詢過著作權中心,他們也認為蔡國強侵權了。但是官司由誰打,在哪里打,告誰,都有問題。”王官乙說,律師和北京版權中心都說,戶口在哪就在哪打,可蔡國強早就離開了泉州。

川美還沒行動,大邑劉氏莊園倒搶先一步向國家版權局申訴:我們才是著作權的享有者。“2000年9月,川美不得不被動地向國家版權局申訴,但雙方申訴都沒得到回答。”馮斌說,這起官司與川美質疑《威尼斯收租院》著作權一樣,喧囂熱鬧一番后不了了之。

這10年,蔡國強版的收租院走遍世界,王官乙已經平靜下來,他說:“關鍵不在于可不可以挪用《收租院》,問題是挪用后你有什么創意。蔡國強還是沒有創意,全是復制。”

李占洋《租——收租院》(局部)

新收租院,新藝術江湖演義

2008年,川美雕塑系教師李占洋構思10年,工作18個月,花掉100多萬元,將《收租院》改裝成《租——收租院》。這次他沒直接照搬,而是將策展人、收藏家、畫廊老板等34個藝術江湖的各路人物與《收租院》中的人進行置換。原有的7部分被換成交租、洗腳、搶人、壓迫、殉難及被觀看的歷史6組。

《殉難》是蔡國強和原巴塞爾藝博會總監薩繆爾·凱勒抬著剛剛死去的耶穌,此人正是1999年給《威尼斯收租院》頒獎的塞曼。瑞士收藏家烏里·希克是搬運工。栗憲庭是背著一群裸體者(行為藝術作品《為無名山增高一米》)的老長工。為了表現高名潞的理想主義,李占洋又將《紅燈記》李玉和的造型挪用進來。

李占洋說,《租——收租院》是地主劉文彩故事的當代轉型。“張頌仁就是劉文彩,中國當代藝術就是他開始往外推,早一代成功藝術家都跟他有關,最早推出你,也最早剝削你。” 李占洋告訴《新周刊》,要是資金允許,以后會把張曉剛做出來,和張頌仁一起,“他們的關系就是地主和賬房先生。”

《洗腳》中艾未未半躺著,年輕女老外正在為他擠奶,他的前妻路青站一邊打扇,四周圍著策展人、收藏家、畫廊老板及助理。“艾未未是新一代地主。”李占洋打趣道。《收租院》的階級矛盾成了藝術圈的江湖演義。李占洋的改造比蔡國強辛苦得多,但還是有些吃力不討好。批評家程美信就直罵他找噱頭,聰明過了頭。