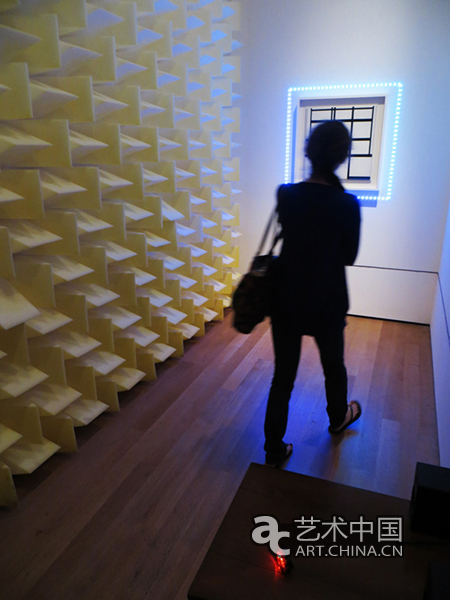

談到聲音藝術的發展趨勢——正如人們在展覽中所能感覺到的,通過幾十年的藝術實踐,與當下錄音技術和網絡媒體帶來的革新,關于聲音的創作和基于聲音的主題,早已不能從當代藝術語境中分割出來。現在的藝術界中,大多數的年輕藝術家都會使用兩種以上的媒介進行創作。已經沒有人會把使用傳統媒介的藝術家冠以“畫家”或者“雕塑家”之類的稱號,藝術家史蒂芬?維泰羅(Stephen Vitiello)在座談會上就這一問題談道:“該是時候停止‘聲音藝術’這種特別的界定了。我們只是‘藝術家’而已。” 聲音作為藝術媒介從達達主義和未來主義開始,直到二戰后美國的激浪派、觀念藝術,才被藝術家們更多地運用。其內在的動因與聲音本身的特性有關,聲音沒有物質的形態,其“生而抽象”的特質,尤其符合觀念藝術家“去美學化”的追求:即在創作時避免過多地將審美性摻入作品,而影響藝術家觀念表達的純粹性。約翰?凱奇(John Cage)對東方哲學以及《易經》的研究與喜好,特別是中國哲學中禪意和“虛無”的理念,在20世紀50年代后極大地推動了聲音作為新媒介在藝術中的運用。 此后關于聲音藝術的實踐從未間斷,最近兩年得到尤其多的關注。自從去年年底在紐約亨特學院時代廣場畫廊(Hunter College Time Square Gallery)的群展《標記法:凱奇對今日的影響》(Notations: The Cage Effect Today)登上藝術論壇雜志(Artforum)的2012年最佳展覽,今年九月觀念藝術家查爾斯?蓋恩斯(Charles Gaines)在保拉?庫柏畫廊(Paula Cooper Gallery)的個展,到十月威廉?肯特里奇(William Kentridge)在瑪麗安?古德曼(Marian Goodman Gallery)畫廊的個展,再到十一月威廉?阿納斯塔西(William Anastasi)在伯莎和卡爾?洛伊博斯多夫畫廊(The Bertha and Karl Leubsdorf Art Gallery)的個展;尤其是剛剛結束的在紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art,以下簡稱MoMA)舉行的首個聲音藝術專題展《發聲:當代樂譜》(Soundings: a Contemporary Score)都在影響著聲音藝術的發展脈絡。 被“白立方”所隔斷的藝術 在最近眾多的聲音藝術展覽中,不得不提的是詹內特?卡迪夫(Janet Cardiff)在大都會美術館修道院分館展出的聲音裝置《四十份圣歌》(The Forty Part Motet)。走進展廳,觀眾們被40部揚聲器環繞。大約三分鐘的低聲“交談與準備”之后,整個裝置開始播放長十一分鐘的無伴奏合唱。男低音、男中音、女低音、男高音,與童聲高音——每一臺揚聲器中都是一位演唱者的獨唱。曲目是由都鐸王朝作曲家湯瑪斯?塔利斯(Thomas Tallis,1505-1585)創作的《希望唯在我心》(Spem in alium)。40條音軌在空間中無形地交織、混合,人們不由自主地在聲場中游走,明知道沒有所謂“正確”的落腳點,又好像可以找到更恰當的位置。在傳統的音樂表演中,即使是樂隊現場演奏,也全部是觀眾面向舞臺或樂池,接收來自同一個方向的音響。我們平時熟悉的音樂播放裝置,通常也是將數條音軌混入同一個或幾個揚聲器之中播放。而《四十份圣歌》利用空間中交織的聲場,讓聽眾游移在40條音軌之間,其帶來的體驗,讓人明明知道只是錄音,卻遠超出我們對音樂“真實感”的成見。強烈的舞臺真實感與明顯的虛無感同時呈現,通過打破表演中約定俗成的空間關系,被詹內特?卡迪夫推向了極致。這件作品曾于2012年在MoMA PS1展出,也是第一件進入大都會修道院分館的當代藝術作品。這次重新展出,圣歌聲脫離了展覽空間而終于在修道院中回響,其效果更加撼人心魄。 聲音藝術比起其他傳統藝術媒介,在展示時有著與生俱來的劣勢。比如聲音藝術作品往往缺乏物質實體,但卻又需要觀眾在一定時間段內去體驗:它具備了對觀眾“在場”的強求。對于傳播或者收藏,聲音藝術往往難以通過展覽畫冊等傳統媒體進行有效的傳達。現有的公共展覽空間,對于許多作品與觀者個人之間直接互動的要求,是一種天然屏障;一般的解決方式只能是在展廳墻上掛耳機。版權的問題也注定了聲音藝術暫且無法自由地利用互聯網等新媒介進行有效地傳播——影像與行為藝術等基于時間的藝術門類,也在面臨與聲音媒介相類似的難題:約定俗成的“白色立方”展覽形式并不能很好地與這些藝術媒介契合。 對于這些藝術媒介困境,MoMA一直積極地試圖尋找解決方案。比如從去年初到今年七月,MoMA多媒體和行為藝術部在美術館二樓設立了多媒體廳,七個座位區由屏風隔開而成相對獨立的空間;每一個分區都有三四個座椅,一個屏幕連接一臺iPad用于操控與檢索。其中展示的作品包括MoMA館藏的聲音藝術、行為藝術和新媒體藝術作品——這些“基于時間媒介”的作品在傳統展示空間里往往被觀眾忽視,同時作為館藏藝術品,又難以通過光盤或者網絡等媒體進入一般觀眾的視野。作為紐約眾多美術館中,首個建立的專門針對多媒體藝術的公共展示平臺,多媒體廳為觀眾提供了相對私人和舒適的環境。在探索基于時間媒介藝術的展示方式上,它無疑是一個成功的案例。 聲音藝術能否是“關于聲音”的藝術,而不一定“可聽的”? 《發聲:當代樂譜》是MoMA舉辦的首個聲音藝術專題展。回顧2010年6月,小野洋子在MoMA的聲音藝術作品《為女高音創作的聲音藝術(尖叫 1.對著風 2.對著墻 3.對著天)》 (Voice Piece for Soprano (Scream 1. Against the wind 2. Against the wall 3. Against the sky)):一部麥克風被置于展廳中央,任何人都可以通過架設好的音響系統歌唱,或者尖叫一通。而隨機的表演者中不乏小孩子,搞得美術館里的工作人員和保安們頭疼不已。而《發聲:當代樂譜》的體驗方式與小野洋子極富侵略性的作品不同,作為聲音藝術展,其中少有強調占領時間與空間的作品。它既不是音樂會與音樂表演,也不像很多觀眾所預期的“當代聲音藝術品”展覽:畫廊中沒有到處掛著耳機,也不是遍地都是揚聲器。對于觀眾的預期,策展人芭芭拉?倫敦說:“ 我不想讓展覽變成高科技展示間。” 作為MoMA首個聲音藝術專題展,參展的十六位藝術家中半數是三十多歲的年輕藝術家。當觀眾步入展廳,直接面對的是多件以裝置、影像等為媒介的藝術作品,其中幾件甚至是完全的視覺藝術。這引發了聲音藝術是否一定要落腳于聲音本體的討論:聲音藝術能否只是“關于聲音”的藝術或者以聲音為主題的藝術,而不一定是“可聽的”?一些直接關于聲音的,純粹物質化的材料,能否作為聲音藝術觀念的載體?比如樂譜、錄音設備、消音用海綿等。展覽中一些藝術家也用不同于通常聲音的傳播方式(一般情況下,我們聽到的聲音都是通過空氣傳遞的振動),把觀眾對聲音的感知進行重新定義。 澳大利亞藝術家馬可?富辛納托(Marco Fusinato)從2007年開始創作的系列作品《大量黑色爆裂》,將希臘前衛作曲家伊安尼斯?基尼卡斯(Iannis Xenakis)樂譜上的所有音符,全部與樂譜中間一點連接起來。他通過簡單的“連線”,對樂譜的視覺傳達進行了荒誕的重構,作品稠密的視覺結果,仿佛暗示著應該把樂譜上的所有音符同時演奏。同另一位展覽中的藝術家特里斯坦?佩里奇相似,其作品也巧妙地轉換了聲音藝術與視覺藝術在維度上的主要區別:將聲音藝術必需的時間性從作品中剔除。從而通過對時間這一聲音基本要素的顛覆,達到了既在觀念目的上緊扣其與聲音媒介相關的主題,又完成了作品的聲音觀念在視覺化,物質化上的轉換。  特里斯坦?佩里奇(Tristan Perich)的作品由1500個簡單的揚聲器組成,每個揚聲器都在發出不同音高的靜噪音。觀眾可以通過改變自己身體和作品之間的空間關系,自由地定義作品的聽覺效果。作品利用空間中的縱深,將傳統聲音藝術先決的,在線性時間中行進的方式,展開變為音調在空間中的實質存在。而其二維平面的布置方式,讓人聯想起中國畫卷軸在觀看方式上帶來的時間感差異。  ?藝術家哈隆?米爾扎(HaroonMirza)在展廳里構建了一個狹長的房間,一整面墻壁覆滿消音海綿,屋子的盡頭是被LED燈圈住的蒙德里安1937年創作的油畫《黃,藍,白構成一號》。藝術家招牌的消音海綿與純色LED的形式同蒙德里安的畫作相互呼應;盡管整件裝置叫做《一幅畫的框》,作品給人的感覺竟然像蒙德里安的油畫與整個裝置環境之間的互相解釋。房間里一張低矮的方桌上,是一個八位音樂播放裝置和一對簡單的揚聲器。揚聲器里斷續播放的點陣式聲音,略帶舞曲的節奏,仿佛正在通過聲音結構重現蒙德里安的經典作品《百老匯布吉伍吉》(Broodway Boogie-Woogie)。整件裝置中使用的現成品和當代的材質,在與現代主義經典隔空對話的同時似乎也在表達一種嘲弄的態度。 一些藝術家的作品則是試圖去觸及和拓展聽覺的極限。藝術家詹娜?溫德蘭(Jana Winderen)多年來在世界各地錄制與收集音色,她通過聲音裝置,帶給聽眾諸如魚和蝙蝠的聲音,也是人類在正常感知能力下不可能聽得到的頻率。而藝術家卡斯汀?尼克萊(Carsten Nicolai)的裝置則利用水表面微弱振動的波紋,將人耳聽不見的低頻音視覺化。 韓裔美國藝術家克里斯汀?金(Christine Sun Kim)先天失聰,她通過結合手語,英語方言,樂譜等符號的繪畫,展示了她理解中的獨特世界。她將姿態繪畫通過手語詞匯合理地結合成新的藝術語言;正如她使用的音樂符號的方法,在她的作品《一整天》中,數字126,144,000代表了她從出生的一刻起,直到該作品創作之日經歷的“休止符”。這種邏輯上的合理性與事實情況之間的落差,讓人不得不對藝術家的特殊體驗產生關切。 紐約地鐵里最常見的木質公共座椅被藝術家謝爾蓋?切平寧(Sergei Tcherepnin)帶到了MoMA展廳,并被制作成了一件樂器。座椅通過產生振動來進行一場秘密的演奏。作品通過直接與觀眾身體接觸的私密物質關系,與其觀念上作為公共座椅存在于公共空間的形式,產生了一種讓人錯愕的并置。 理查德?杰拉特(Richard Garet)的聲音裝置《我之前》,從遠處聽來好像揚聲器發出的靜噪音。而事實上裝置是一個不停轉動的唱片機,由轉盤上一個玻璃彈珠滾動摩擦,持續地發出聲音。旁邊的槍型麥克風與音響正在現場錄制和播放。杰拉特的作品機智地通過噪音與樂音,具體物質與無形聲音的巧合,與觀眾探討成見與無意識等主題。 史蒂芬?維泰羅(Stephen Vitiello)在MoMA雕塑園里重新布置了他的聲音裝置《每分的鐘》(A Bell for Every Minute)。同樣的一件裝置曾于2010年至2011年在紐約高線公園展出。維泰羅從紐約各個地點收集錄制鐘聲,從紐約標志性的證券交易所鐘,聯合國的和平鐘,一直到更加日常的鐘聲比如自行車鈴鐺,與社區教堂鐘聲等等。五個揚聲器里每分鐘會播放一個鐘聲,每個小時整點,所有鐘聲將會一齊響起。作品仿佛把觀眾帶到了紐約的各個角落,私人的和公共的場所,都在MoMA雕塑園里融為環境的一部分。 藝術家卡米爾?諾曼特(Camille Norment)的作品,一個看上去是1950年代的麥克風,從中發出的光將整個房間籠罩在形似人體骨架的光線氛圍里,而時斷時續的燈光又給作品加入了類似呼吸的質感。 “聲音藝術”發展的緩慢,在很大程度上在于理解的困境。聲音作為一種素材,難以剝離于其他媒介,比如觀念、表演、物質(裝置、圖像、其他視覺等等),單純只用聲音表現的聲音藝術無異于純粹的“觀念”,觀眾無法全程在場的情況下,截取的片段或許僅僅是一個單詞,這比影像藝術或者裝置藝術更難以獲取作品的全貌。而《發聲:當代樂譜》卻給出了另一個答案,或許聲音藝術可以不僅僅是關于聽的,而更應該是對語言作為一種展示/傳達方式的探索?時至今日,聲音素材展示方式的障礙依然無法簡單消弭,但是或許更被局限的是在聲音藝術中,我們強將“聲音”作為元素存在的必要性視為理所當然,或許通過對聲音及聲音藝術的可能性的重新思索,新局面便會由此展開。 (圖、文:魏曉光) |